コンサルタントの秘伝帖 「すぐできる、ずっと効く」 第17回

「自分のことは棚に上げて事実を伝えろ」

「自分のことは棚に上げて事実を伝えろ」

コンサルタントの秘伝帖

「すぐできる、ずっと効く」

第17回

「「自分のことは棚に上げて事実を伝えろ」

「強いチームを維持し続けるためのコツ」シリーズ第7回は「フィードバック」です。

フィードバックとは、対象者に、良かった点、悪かった点、感じたこと、改善点をストレートに伝えるアクティビティです。

お客様に「フィードバックって、どういうシチュエーションで実施しますか?」と尋ねると、総じて「年1回の人事評価の時に、上司から部下に行うかな」という回答が返ってきます。

一方ケンブリッジでは、毎日もしくは毎会議、立場に関係なく、まさに「息を吸うように」メンバーがお互いにフィードバックをしあいます。これが強いチームを維持しています。

今回は、ケンブリッジがなぜそんなに頻繁にフィードバックしているのか、それがなぜ「強いチームを維持し続けるためのコツ」になるのか、具体的にはどのように実施するのか、をお伝えしていきます。

フィードバックとは、対象者に、良かった点、悪かった点、感じたこと、改善点をストレートに伝えるアクティビティです。

お客様に「フィードバックって、どういうシチュエーションで実施しますか?」と尋ねると、総じて「年1回の人事評価の時に、上司から部下に行うかな」という回答が返ってきます。

一方ケンブリッジでは、毎日もしくは毎会議、立場に関係なく、まさに「息を吸うように」メンバーがお互いにフィードバックをしあいます。これが強いチームを維持しています。

今回は、ケンブリッジがなぜそんなに頻繁にフィードバックしているのか、それがなぜ「強いチームを維持し続けるためのコツ」になるのか、具体的にはどのように実施するのか、をお伝えしていきます。

1. フィードバックすると何がうれしいか

そもそも、なぜフィードバックするのか。それは、フィードバックの対象者に気付きと成長を促すためです。決して評価のおまけではありません。

成長のためにすることですから、年1回では不十分です。スポーツ選手に成長を促すために、監督やコーチが年1回しかフィードバックしない、ってあり得ませんよね。その道のプロ、という意味では、スポーツ選手もビジネスパーソンも変わりはありません。

フィードバックをもらう側も、年1回ではなく、相手が気づいたタイミングでつどフィードバックをもらうほうが、よほど成長につながります。また、フィードバックの結果、日々の仕事の中で成長を実感できれば、本人も、フィードバックした側も、うれしいものですよね。チームのメンバーがお互いにフィードバックしあうことで全員がちょっとずつ成長していけば、チームによい影響を及ぼし、強いチームを維持し続けることにつながるわけです。

ですから、フィードバックに年次や立場は関係ありません。「上司から部下へ」だけでなく「部下から上司へ」もなければ、チームは強くなりません。特にプロジェクトワークなど不確実性の高い業務を扱うチームの場合、上司だからといって、すべての行動や振る舞いが成熟しているわけではありません。もちろんいきなり「部長の行動がイケてませんね」と伝えるのはハードルが高いでしょうから、グラウンドルールに「成長に直結するフィードバックは、年次に関係なく行おう」など心理的安全性の確保につながるような一文を追加しておくのがお勧めです。

成長のためにすることですから、年1回では不十分です。スポーツ選手に成長を促すために、監督やコーチが年1回しかフィードバックしない、ってあり得ませんよね。その道のプロ、という意味では、スポーツ選手もビジネスパーソンも変わりはありません。

フィードバックをもらう側も、年1回ではなく、相手が気づいたタイミングでつどフィードバックをもらうほうが、よほど成長につながります。また、フィードバックの結果、日々の仕事の中で成長を実感できれば、本人も、フィードバックした側も、うれしいものですよね。チームのメンバーがお互いにフィードバックしあうことで全員がちょっとずつ成長していけば、チームによい影響を及ぼし、強いチームを維持し続けることにつながるわけです。

ですから、フィードバックに年次や立場は関係ありません。「上司から部下へ」だけでなく「部下から上司へ」もなければ、チームは強くなりません。特にプロジェクトワークなど不確実性の高い業務を扱うチームの場合、上司だからといって、すべての行動や振る舞いが成熟しているわけではありません。もちろんいきなり「部長の行動がイケてませんね」と伝えるのはハードルが高いでしょうから、グラウンドルールに「成長に直結するフィードバックは、年次に関係なく行おう」など心理的安全性の確保につながるような一文を追加しておくのがお勧めです。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

2. 自分のことは棚に上げて事実を伝えろ

成長を促すためのフィードバックのやり方には、いくつかのコツがあります。

(1)やり方を押し付けない。事実を伝える。

よく「こうすべき」「自分ならこうやる(からお前もそうしろ)」といった、他人の価値観の押し付けになっているフィードバックを見かけますが、これは対象者の成長に直結しません。押し付け表現は相手の心理的な抵抗を誘発します(素直に聞けなくなってしまう)。また、極めて重要なこととして、価値観の押し付けはその場の対症療法に留まってしまいます。「なぜそうしたのか。本来どうすべきか」を自分で考える機会を奪い、自分の考えや行動のイケてない部分の根本的解決につながらなくなるのです。これでは真の成長は望めません。

(1)やり方を押し付けない。事実を伝える。

よく「こうすべき」「自分ならこうやる(からお前もそうしろ)」といった、他人の価値観の押し付けになっているフィードバックを見かけますが、これは対象者の成長に直結しません。押し付け表現は相手の心理的な抵抗を誘発します(素直に聞けなくなってしまう)。また、極めて重要なこととして、価値観の押し付けはその場の対症療法に留まってしまいます。「なぜそうしたのか。本来どうすべきか」を自分で考える機会を奪い、自分の考えや行動のイケてない部分の根本的解決につながらなくなるのです。これでは真の成長は望めません。

ケンブリッジでは、フィードバックの際、対象者の仕事の成果や行動における「見たままの事実」を淡々と伝えます。「この資料の作り方では、会議の参加者にはうまく伝わらない」「タスクの優先順位がチームの認識とずれている」「話し方が回りくどくて、何を伝えたいのかわからない」「今、自分で何言ってるかわからなくなっているでしょう」など、かなりストレートに事実を伝えます。

そうすると、例えば会議の資料の話であれば、対象者も「この人は自分の人格を攻撃しているのではなく、資料を何とかしないと会議がヤバいと気にしているのだ」と受け止められます。目指すのは「叱る」という感情のこもった行為ではなく、淡々と事実を伝えることです。

そうすると、例えば会議の資料の話であれば、対象者も「この人は自分の人格を攻撃しているのではなく、資料を何とかしないと会議がヤバいと気にしているのだ」と受け止められます。目指すのは「叱る」という感情のこもった行為ではなく、淡々と事実を伝えることです。

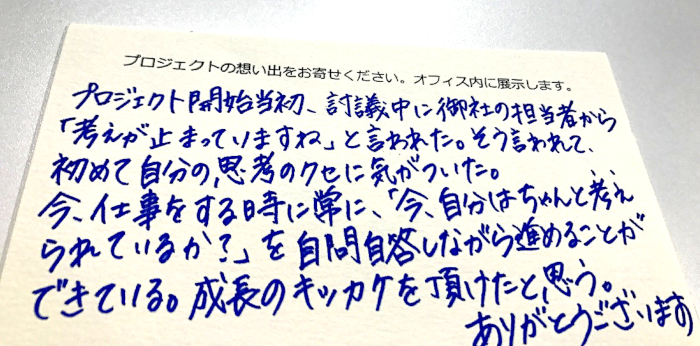

ケンブリッジのフィードバックに対するお客様の感想

(2)×だけでなく、〇もいう。

その人がチーム内でよい振る舞いやナイスなアシストをした場合は、「それいいね」とフィードバックしましょう。

チームは様々なタレントやスキルを持ったメンバーの混成部隊です。自分にない才能や能力を持った人の活躍にポジティブなフィードバックをすることで、対象者の「今できていることはチームの役に立っている(から継続しよう)」というモチベーションアップになります。

もちろん、できていないことばかりを伝えるのはこちらも相手も心理的にヘルシーではありません。

(3)自分のことは棚に上げる。

フィードバックをする時はつい「じゃあ自分はできているのだろうか?」と考えてしまいがちですが、躊躇せずにフィードバックしましょう。

何度も述べてきた通り、フィードバックは成長を促すためにするのであって、できていないことを批判するためではありません。自分ができていないことをフィードバックしてはいけないのだとすると、成長の機会は激減してしまうでしょう。

ですからフィードバックをもらう側も、「この人だって出来てないじゃん」などと言ったり思ったりせず、成長のきっかけをもらえた、と素直に受け止めましょう。

「フィードバックするときは、自分のことは棚に上げる」とグラウンドルールに書くのも有効です。

(4)受け止められる量にとどめる。

チーム内で双方向のフィードバックが盛んになってくると、対象者が受け止めきれなくなるほどの量になることがあります。特に新入社員や新しいチームメンバーは最初、様々なフィードバックを受けがちなものです。

しかし大量のフィードバックをしても、消化しきれませんし、成長どころではなくなってしまいます。そういう場合は、改善しやすいことや喫緊に改善しなければならないことなどにしぼって伝えましょう。

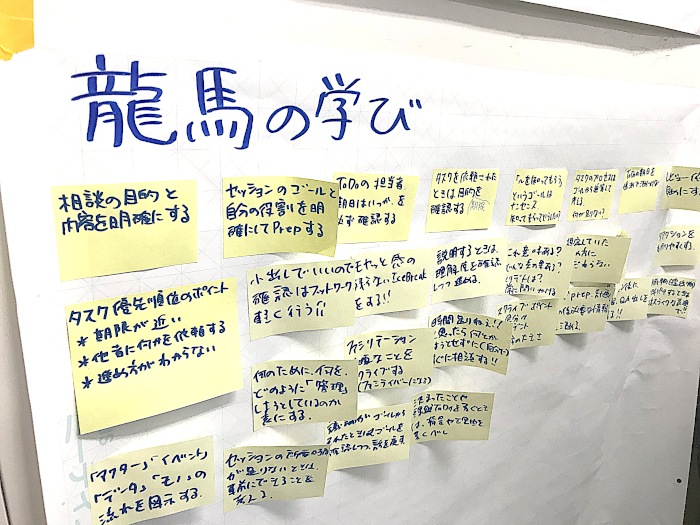

フィードバックの量をコントロールするためには、チーム全員が自分が受けたフィードバックをオープンにしたほうがよいです。そうすれば、今、新たなフィードバックをしても受け止めきれそうか、の目安がつきますし、「それ、他の人からも言われたよ・・・」のような事態も減ります(何度も同じことを言われるのはつらいものです)。また、出来るようになったフィードバックを消し込んだら「〇〇ができるようになりましたね」とポジティブなフィードバックをするためのきっかけにもなります。

ケンブリッジの社員がプロジェクトルームに掲示した、自らが受けたフィードバックの一覧

(本当に「龍馬」という名前なんです)

フィードバックは、する側、受ける側、両方の態勢が大切です。特に受ける側は、フィードバックの文化に慣れないうちはネガティブなフィードバックに抵抗があると思いますが、そこは「成長のため」と割り切りましょう。ケンブリッジでは「フィードバックはリボンをかけて渡すプレゼント」としています。プレゼントの受け渡しをしている、くらいの気持ちで臨めばよいかもしれません。

チーム内での双方向フィードバックがうまく機能するようになると、チームは一段と強くなります。ぜひフィードバック文化を根付かせてください。

チーム内での双方向フィードバックがうまく機能するようになると、チームは一段と強くなります。ぜひフィードバック文化を根付かせてください。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential