コンサルタントの秘伝帖

「業務変革の王道メソッド」

第1回

『使えるゴール作り』で改革に魂を吹き込め

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited,All Rights Reserved. Proprietary and Confidential.

ケンブリッジメルマガ『コンサルタントの秘伝帖』がお送りする「業務変革の王道メソッド」。

第3回は業務改善プロジェクトの初期に実施する現状調査のコツ、そこから改善につなげるためのアイデアの出し方についてお伝えします。

1. そもそも『調査』ってなに?

「コンサルタントが入って業務調査を実施したのだが、これから何をどうすれば業務改善につながるのか、まったくわからない」と言いながらリングファイルの山を見せていただくことがよくあります。

中身は、業務フローや帳票一覧、現場へのヒアリングメモなどです。一見重要そうですが、単なる事実の羅列と現場の定性的な意見がファイルされているだけです。

こういった「調べただけの調査」では、残念ながら業務改善は起こせません。

そもそも何のために調査が必要なのでしょうか。そしてそれをどのように活かしていくのでしょうか。ケンブリッジでは、現状調査・分析とは、現状とゴールのギャップ(解決すべき課題)を誰の目にもわかる形で可視化し、ゴールへ向かうための施策を検討するためのインプットを作るためのものと考えています。

「現状調査は不要。改善施策の検討にすぐ入りたい」というオーダーをいただくこともありますが、現状調査・分析を実施しないと、施策効果を現状とのギャップから定量的に示せませんし、どの施策に注力すべきか、参加者全員で合意形成することが困難になります。

2. 現状調査のコツ3選

現状調査は時間との戦いです。時間をかけすぎると事業を取り巻く状況は変わってしまうかもしれませんし、改革の気運がトーンダウンしてしまう可能性があります。逆に短時間で慌てて実施すると、重篤な問題を見落としたりします。 こういったことを防ぐ現状調査のコツを3つ、お伝えします。

(1) まずは全体から、徐々に深く

現状調査は網羅的にすべし、と思っていませんか? 必ずしもそうではありません。島のどこかに宝箱が埋まっているからと言って、島中すべてを掘り返すのは非効率ですよね。宝箱が埋まってそうなところの当たりをつけたい。それと似たような感覚です。

改善すべき問題が眠っている場所に当たりをつけるには、最初に調査対象となる業務やシステムの全体感を絵に表すことです。その絵を現場の方と眺めて話していると、徐々に問題のありかが浮き彫りになります。 浮き彫りになった問題のありかはさらに深掘り調査し、問題なさそうなところは極めてあっさり調べるようにすることで、不要な調査を省けますし、調査時間も短縮できます。

(2) その場で書きだして全員で確認

ケンブリッジでは、模造紙とプロジェクターを使い、ヒアリング中に、調査資料を仕上げていきます。

作業時間の短縮だけでなく、現場との認識齟齬も防止できます。

調査結果をきれいな資料にまとめようとするケースを目にすることがありますが、本来はどうでも良いことです。調査の結果わかったこと、浮き彫りになった重篤な問題、変えるべきポイント、施策のヒントをしっかりと見出し、ひとつずつ素早く関係者と合意していくことが重要です。見栄えをある程度犠牲にしてでも、ヒアリング中に資料の仕上げと合意形成を同時に進めるのが、もっとも効率的な調査の進め方と考えます。

(3) 順序と数量を大切に

業務は「流れ」です。したがって時系列でヒアリングするのが基本です。これにより、確認の漏れを防ぎます。

また、「大変さ」の感じ方は人それぞれです。「すごく」「とても」などの感覚値は時間や頻度などの数値で客観化します。よく「測ったことがない」と仰る方がいますが、1日なのか1週間なのか1ヶ月なのかが分かるだけでも、その度合いを把握することができます。

3. 分析の肝は「構造」と「実感」

「調査」の次は「分析」です。そもそも、分析とは何をどうすることなのでしょうか?何をしたら分析したことになるのでしょうか?良い分析とはどういうものでしょうか?

ケンブリッジの考える分析とは、「なるほど確かにこれはマズイ」という実感を引き出すための仕掛けです。

それには、調査してきた膨大な事実を、現場で実際に何が起きているのかを分かるように構造化して示す必要があります。構造化された調査結果と「マズい」という実感が揃って、初めて納得度の高い施策が生まれるのです。

調査結果を整理しただけの資料は単なる「集計結果」であって、分析結果にはなりません。クールな分析結果を示すのは非常に難しく、我々も毎回苦労しながら実施していますが、ケンブリッジのコンサルタントが常に気を付けていることを2つご紹介します。

(1) 資料に、きちんと示唆が入っているか

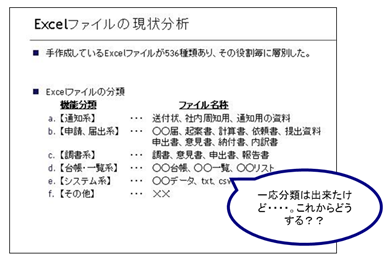

分析結果を受け取った人が「だから何?」とならず、「ここを改善できる施策を作ろう」と行動できるようなポイントが明示的に含まれていることが必要です。 例えば、様々な用途の業務用エクセルが新旧400種類もあり、エクセルデータを作るだけで毎月かなりの時間を要していて非効率である、という調査結果。みなさんならどう分析しますか。 示唆の無い典型的な分析がこれです。

多くのエクセルを「通知系」「台帳系」などでグルーピングしています。一見、機能別に整理されていますが「通知のためのエクセルがある」ことはわかっても、この結果を受け取ってどうすればいいのでしょうか。どこが改善の切り口なのか、どのように施策へ落とし込めばいいのか、が分かりません。

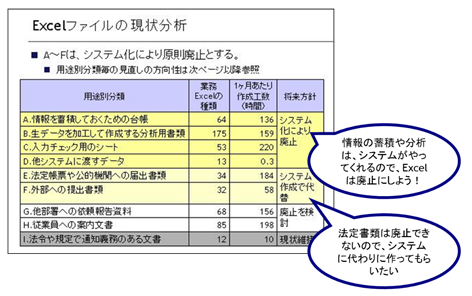

一方、示唆のある分析はこれです。

元は同じ調査データですが、この分析結果は、「情報を蓄積しておくための台帳」「他システムへ渡すデータ」「外部への提出書類」という用途別の切り口でグルーピングしています。これならそれぞれのエクセルを将来どうしていくか議論できます。例えばこの資料を見ながら、参加者は「だから何?」とならず、「台帳目的のエクセルデータは、データのセキュリティやファイル破損のリスクを考えシステム化すべき」「他部署への依頼報告は別ツールへ置き換えるべき」などの議論をすることができます。つまり「システム化してエクセルを廃止」「現状維持」「全面廃止」などの施策検討をそのまま、この資料を通じてできるのです。

このように「施策に繋がる示唆」まで導けるかどうかが、クールな分析か否かのポイントになります。

(2) 余計な情報が削ぎ落とされているか

相手はそこにある情報をすべて受け取ろうとしますので、示唆に必要のない情報も入っていると、混乱してしまいます。あらかじめ「どういう視点で見てほしい」「こういう示唆を与えたい」と決めて、それに必要のない情報は資料から除外します。

今回は現状調査のコツ、そこから改善につなげるための分析を進めるためのヒントをお伝えしました。

次回のメルマガでは、現状調査で見えてきた課題の取り扱い方をお届けします。お楽しみに!

こちらも合わせてお読みください

解説ページ「現状分析」

今回のメルマガの内容を含む、より詳しい現状分析の進め方、ケンブリッジが使う調査フォーマットを弊社コーポレートサイトでご紹介しています。

https://www.ctp.co.jp/service/bpr/knowhow3/

書籍「業務改革の教科書」

ライブセミナー随時開催中!

このページの情報の改変・転載はお断りします。

ただしお客様社内での転送・情報共有は積極的にお願いします。

改革にはたくさんの同志が必要と考えているからです。

ケンブリッジのノウハウで世の中にたくさんの成功プロジェクトが生まれることを願います。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited,All Rights Reserved. Proprietary and Confidential.

コンサルタントの秘伝帖 「業務変革の王道メソッド」 第3回

調べただけの調査、示唆ない分析はやめよう