コンサルタントの秘伝帖 「業務変革の王道メソッド」 第4回

「課題から目を背けるな」

「課題から目を背けるな」

コンサルタントの秘伝帖

「業務変革の王道メソッド」

第4回

「課題から目を背けるな」

「課題から目を背けるな」

企業は必ず「課題」を抱えています。「課題」とは「なんらか解決すべき困りごと」です。重篤な経営課題から現場の細かい困りごとまで、軽重様々な課題があります。全社的に既知のものもあれば、調査・分析で初めて分かるものもあります。現場からすると、できれば開けたくなかった「パンドラの箱」のような存在の課題たち。しかし、課題は改革施策(将来あるべき姿を実現するための、複数の具体的な実行テーマ)のインプットとなる、極めて重要なアイテムです。目を背けずに、網羅的に、大切に取り扱う必要があります。

今回は、これらの課題の取り扱い方についてお伝えします。

1. 課題を一覧化して括る

まずは、軽/重、既知/未知に関わらず、見つけた課題を一覧化します。一覧にすることの効果は、2つあります。

1つは、課題を括れること。一覧化された課題を眺めて「要は・・・ということに困っているんだな」とまとめられれば、それを見た現場から「そういえばこんなことも困っている」とさらに課題が上がるための呼び水になります。また、一気に複数の課題を解決できる施策のヒントも生まれやすくなります。

もう1つは「私の困りごとがちゃんと課題一覧に載ってる」と現場担当者に認識してもらえること。「現場の声をきちんと受け止めている」感は、改革プロジェクトにとって極めて重要です。その後の協力がグッと得やすくなります。もちろん、重篤度によっては、解決を見送る課題も出てくるでしょう。しかし明示的に俎上に載せて議論を重ねた結果の見送りであれば、現場担当者の納得度も高まります。

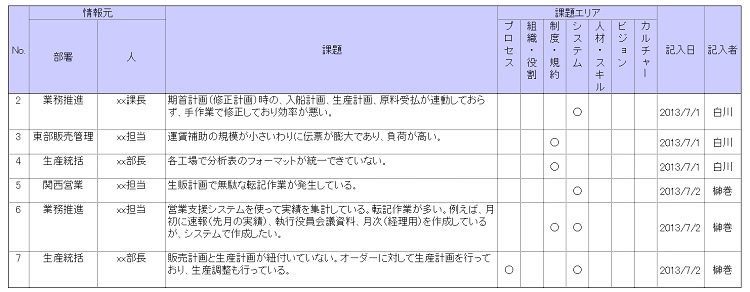

ケンブリッジで実際に使っている課題一覧は以下のようなものです。この課題一覧では、「課題エリア」という切り口で、課題を括っています。

2. 課題の原因を特定する

課題には必ず原因があります。原因に辿り着くために、以下3つの切り口で課題をひとつひとつ深掘りします。

- なぜその課題が発生するのか

- それはなぜ正せないのか

- それはどの程度重篤なのか

課題を深掘りすることにより、本当に施策を打つべき原因が見えてきます。特に、プロジェクト初期に実施する経営者インタビューや主要メンバー合宿などで見出した全社目線の課題は、重点的に深掘りしましょう。

医師の問診をイメージすればわかりやすいかもしれません。「頭痛がする」「めまいがする」「吐き気がする」など様々な症状を訴える患者に対し、風邪なのか単なる二日酔いなのかを判断するには、症状を括り、重篤な部分を特定しながら、その症状の発生原因を追っていくしかありません。

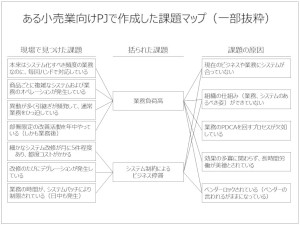

いったん括った課題ですが、深掘りすると、複数の原因に分解されることがあります。ケンブリッジでは、これらを課題マップとして整理し、因果関係を図化することもあります。

医師の問診をイメージすればわかりやすいかもしれません。「頭痛がする」「めまいがする」「吐き気がする」など様々な症状を訴える患者に対し、風邪なのか単なる二日酔いなのかを判断するには、症状を括り、重篤な部分を特定しながら、その症状の発生原因を追っていくしかありません。

いったん括った課題ですが、深掘りすると、複数の原因に分解されることがあります。ケンブリッジでは、これらを課題マップとして整理し、因果関係を図化することもあります。

課題の深掘りは、時として現場に険悪な空気を生みます。「現場は認識していたが10年間手を打ってこなかった重篤な課題がある」と経営者に報告されれば、心穏やかではいられませんよね。しかし、ここで課題に蓋をしては、改革につなげることはできません。大切なのは、決して担当者を責めないこと。調査で集めたグゥの音も出ない事実、丁寧に一覧化した課題を淡々と関係者に共有して、施策検討へとポジティブにつなげていきましょう。

こちらも合わせてお読みください

解説ページ「課題解決型PMOって?」

課題はプロジェクトのあらゆるシーンで発生します。特にプロジェクト下流(システム開発・導入フェーズ)では大小さまざまな課題が大量に発生します。これらにいかに最速かつ納得感高く対策を打てるか、がPMOの腕の見せ所です。弊社Webサイトの解説ページをご覧ください。

https://www.ctp.co.jp/service/project_management/knowhow2/

生々しい「課題の千本ノック」事例を書籍で

ライブセミナー随時開催中!

このページの情報の改変・転載はお断りします。

ただしお客様社内での転送・情報共有は積極的にお願いします。

改革にはたくさんの同志が必要と考えているからです。

ケンブリッジのノウハウで世の中にたくさんの成功プロジェクトが生まれることを願います。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited,All Rights Reserved. Proprietary and Confidential.