コンサルタントの秘伝帖 「業務変革の王道メソッド」 第11回

「『サボタージュ型』抵抗勢力の傾向と対策」

「『サボタージュ型』抵抗勢力の傾向と対策」

コンサルタントの秘伝帖

「業務変革の王道メソッド」

第11回

「サボタージュ型」抵抗勢力の傾向と対策

「サボタージュ型」抵抗勢力の傾向と対策

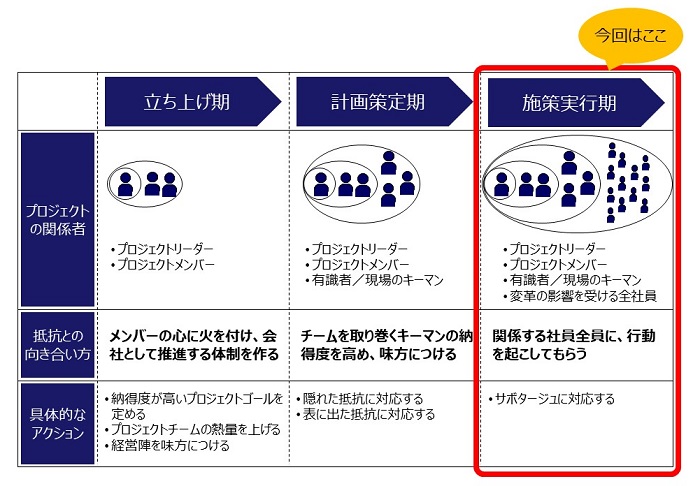

前回までは、変革プロジェクトの計画策定期における、隠れた抵抗、表立った抵抗との向き合い方をお伝えしました。「よし、このゴール、施策で改革を実行していこう」と関係者全員が同じ方向を向き、改革の実行計画が経営者に承認されれば、いよいよ「施策実行期」に入ります。

「ここまで来れば、後は粛々と改革を実行していくだけ」と思ったら大間違い。実はここにも、これまでとは異なるタイプの抵抗勢力が潜んでいます。今回は施策実行期によくある抵抗勢力の傾向と対策についてお伝えします。

1. 施策実行期によくある抵抗勢力の傾向

施策実行期は、一言でいえば「現場の業務が変わる」フェーズです。変わるものは、組織、人、仕事の流れ、システムなど様々です。

施策実行の関係者は、計画策定期とは比べ物にならないほど、一気に増加します。多くの人たちが、これまで慣れ親しんだものから、何かが変わるタイミングを迎えるわけです。

この時期によくある抵抗勢力の傾向が「サボタージュ型」です。あまりよい表現ではありませんが、いわゆる「サボり」です。

・「やります」といって、「いや他の仕事が忙しくて」「ちょっと私には難しいかも」といって、いつまでもやらない

・「わかりました、やります!」と表面的に賛同してくれるが、裏では「意味が分からない」「やっても無駄」と手を抜く

・「従うしかないんでしょ」と最低限のことだけやり、結果も共有しない。問題が起きたら「ほらみたことか」と中断する

この時期によくある抵抗勢力の傾向が「サボタージュ型」です。あまりよい表現ではありませんが、いわゆる「サボり」です。

・「やります」といって、「いや他の仕事が忙しくて」「ちょっと私には難しいかも」といって、いつまでもやらない

・「わかりました、やります!」と表面的に賛同してくれるが、裏では「意味が分からない」「やっても無駄」と手を抜く

・「従うしかないんでしょ」と最低限のことだけやり、結果も共有しない。問題が起きたら「ほらみたことか」と中断する

こうしたサボタージュが発生すると、せっかくの施策が中途半端な成果しか上げられなくなり、やがて改革が失速してゆきます。

2. 「サボタージュ型」抵抗勢力への対策

計画策定期までは、想いをすり合わせ、情報を共有し、納得感を高めていく、という、いわゆる「合意形成」にフォーカスを当てて、抵抗勢力と向き合ってきましたが、この段階になると、合意形成よりも「実行力」に重きを置く必要があります。サボタージュする人たちに、いかにスムーズに動いてもらえるか、その対策をお伝えします。

(1) 小さな成功体験を積み上げてメリットを感じてもらう

改革は往々にして現場に無理を強いるものです。だからこそ「変わって良くなったな」と実感できるタイミングを早く迎えるのが有効です。改革といっても「基幹システムを刷新する」など数年かかるような大きなものだけではありません。数週間~数か月で、小さくても目に見える成果が出るような、クイックな施策もあります。クイック施策で小さな成功体験を積み上げて、改革のメリットを感じてもらう、というのが一つ目の対策です。クイック施策の候補になりそうなものをいくつかご紹介します。

a. 今やってることをやめる

例えば、3段階承認になっているものを2段階にする、昔の名残りで使ってきた申請書類を廃止にする、などがあげられます。やめる決断をすれば済むものが最も早く効果を出せますし「今やってる煩わしいことをもうやめます。経営者には承認を取っておきました」は、現場からすると「棚ぼた」感のあるメリットになります。

b. カジュアルに自動化する

煩雑な入力作業や計算の自動化も有効です。現行システムに大胆に手を入れずとも、最近はすぐに導入できるRPAや機能を絞った安価なSaaSがありますし、ちょっとプログラミングの知識があれば、エクセルやアクセスで入力補助や自動集計のツールを作ることもできます。現場が「手間だ」と感じているものが、プロジェクトという外部の力により自動化され、暫定的にでも負担が軽減されると、改革に対する印象はずいぶん変わってきます。

このように、計画策定期に施策を検討するときに、ダイナミックな施策だけでなく、現場に地味にクイックに効く施策を意図的に盛り込んでいきましょう。

(2) 改革の実行状況を「見える化」してフォローする

クイック施策で当事者の気持ちが前向きになり、改革のメリットを感じ始めたら、「新たにやる」系の施策に着手していくことができます。「新たにやる」施策は、短期的には現状より余計に時間がかかったり、新しい業務に対応するには当面の現場スキルが足りなかったりして実行が難しく、当事者にはメリットがなかなか生まれづらいこともあります。「プロジェクトがサポートしてくれないとやりきれない」現場からはこんな意見も出てきます。こうしたケースにこそ、外部からのフォローが必要です。

しかし、いきなりフォローしてはいけません。まずは改革の実行状況をリアルタイムに「見える化」しましょう。例えば「顧客がXXという状況になったら〇〇というアクションを組織として行うルールにする」という施策であれば、「顧客がXXという状況になったか、あとどれくらいでなるか」と「〇〇というアクションが実際に行われたか」「全体のどれくらいが完了したか」をリアルタイムに見える化します。「見える化」のメリットは3つあります。

(1) 小さな成功体験を積み上げてメリットを感じてもらう

改革は往々にして現場に無理を強いるものです。だからこそ「変わって良くなったな」と実感できるタイミングを早く迎えるのが有効です。改革といっても「基幹システムを刷新する」など数年かかるような大きなものだけではありません。数週間~数か月で、小さくても目に見える成果が出るような、クイックな施策もあります。クイック施策で小さな成功体験を積み上げて、改革のメリットを感じてもらう、というのが一つ目の対策です。クイック施策の候補になりそうなものをいくつかご紹介します。

a. 今やってることをやめる

例えば、3段階承認になっているものを2段階にする、昔の名残りで使ってきた申請書類を廃止にする、などがあげられます。やめる決断をすれば済むものが最も早く効果を出せますし「今やってる煩わしいことをもうやめます。経営者には承認を取っておきました」は、現場からすると「棚ぼた」感のあるメリットになります。

b. カジュアルに自動化する

煩雑な入力作業や計算の自動化も有効です。現行システムに大胆に手を入れずとも、最近はすぐに導入できるRPAや機能を絞った安価なSaaSがありますし、ちょっとプログラミングの知識があれば、エクセルやアクセスで入力補助や自動集計のツールを作ることもできます。現場が「手間だ」と感じているものが、プロジェクトという外部の力により自動化され、暫定的にでも負担が軽減されると、改革に対する印象はずいぶん変わってきます。

このように、計画策定期に施策を検討するときに、ダイナミックな施策だけでなく、現場に地味にクイックに効く施策を意図的に盛り込んでいきましょう。

(2) 改革の実行状況を「見える化」してフォローする

クイック施策で当事者の気持ちが前向きになり、改革のメリットを感じ始めたら、「新たにやる」系の施策に着手していくことができます。「新たにやる」施策は、短期的には現状より余計に時間がかかったり、新しい業務に対応するには当面の現場スキルが足りなかったりして実行が難しく、当事者にはメリットがなかなか生まれづらいこともあります。「プロジェクトがサポートしてくれないとやりきれない」現場からはこんな意見も出てきます。こうしたケースにこそ、外部からのフォローが必要です。

しかし、いきなりフォローしてはいけません。まずは改革の実行状況をリアルタイムに「見える化」しましょう。例えば「顧客がXXという状況になったら〇〇というアクションを組織として行うルールにする」という施策であれば、「顧客がXXという状況になったか、あとどれくらいでなるか」と「〇〇というアクションが実際に行われたか」「全体のどれくらいが完了したか」をリアルタイムに見える化します。「見える化」のメリットは3つあります。

- 当事者のネクストアクションが明確になります。ただでさえ新しい業務ですから、いつ、何をやればよいのか、すぐにはわかりにくいものです。状況を見える化してアラートを上げる仕組みを導入することで、新しい業務がやりやすくなります。

- フォローのしどころが明確になります。組織の中で、アクションを起こす人と起こさない人がいるのであれば、起こさない人をフォローできますし、どこかの実行状況が組織全体として芳しくなければ、その実行内容自体を見直す必要があります。

- 達成率が明確になります。達成率は実行者のモチベーションを高めます。また、一向に達成率が上がらない人も明確になります。もしその人が確信犯的にサボっている場合、まじめに改革に取り組んでいる人たちに悪影響が出てしまいますので、こうした人たちを浮き彫りにし、しかるべき手立てを打つ必要があります。

以上が、施策実行期における「サボタージュ型」抵抗勢力の傾向と対策となります。「クイック施策」にせよ「実行状況の見える化」にせよ、対処療法的ではなく、あくまで予防治療的な対策であることがお分かりでしょうか。人の気持ちを乗せて、行動につなげていくのは本当に大変なことです。こういった対策をあらかじめ準備し、「サボタージュしたくならない、できない」ように、プロジェクトの要所に仕込んでいくことが大切です。

「抵抗勢力との向き合い方」に関するメルマガは今回で終了となります。ぜひ「発生した抵抗とどう戦うか」ではなく「抵抗を発生させないためにどうすべきか」を考えて、日々の業務や改革プロジェクトに臨んでいただければ幸いです。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential