コンサルタントの秘伝帖 「業務変革の王道メソッド」 第19回

「炎上アセスメントの進め方」

「炎上アセスメントの進め方」

コンサルタントの秘伝帖

「業務変革の王道メソッド」

第19回

「炎上アセスメントの進め方」

炎上プロジェクト。その名を聞くだけでも身の毛がよだちます。

ここまで「業務改革の立ち上げ方・進め方」「抵抗勢力との向き合い方」「システム導入に失敗しないための勘所」と続けてきた「業務変革の王道メソッド」。残りの2回でお伝えするのは、読者の方からリクエストの多かった「炎上プロジェクトの処方箋」です。

初めにお断りしておきますが、ケンブリッジは「炎上プロジェクトの火消し」だけをお請けすることは原則いたしません。そもそもケンブリッジのメソッドは、プロジェクトが成功するように、その立ち上げ方からサポートすることを前提に作られているものだからです。うまく立ち上がらなかったプロジェクトが何か月・何年も続き、すっかり敗戦モードで疲弊しきった現場に、ケンブリッジがいきなり介入してもできることは限られています。

しかし世の中には炎上プロジェクト、特にシステム導入中に炎上したプロジェクトが多数あることも認識しておりますし、我々も(不本意ながら)複数の燃え盛るシステム導入プロジェクトで火消しをしてきました。それらの経験から、正直、王道メソッドとはいえないが、ある程度「これで対処してみてはいかがでしょう」と呼べそうなものを、2回にわたってお届けします。

なお、「火事」「炎」など不謹慎・不穏当な単語が並びますが、それ以外に言葉の選びようがなく、なにとぞご了承ください。

ここまで「業務改革の立ち上げ方・進め方」「抵抗勢力との向き合い方」「システム導入に失敗しないための勘所」と続けてきた「業務変革の王道メソッド」。残りの2回でお伝えするのは、読者の方からリクエストの多かった「炎上プロジェクトの処方箋」です。

初めにお断りしておきますが、ケンブリッジは「炎上プロジェクトの火消し」だけをお請けすることは原則いたしません。そもそもケンブリッジのメソッドは、プロジェクトが成功するように、その立ち上げ方からサポートすることを前提に作られているものだからです。うまく立ち上がらなかったプロジェクトが何か月・何年も続き、すっかり敗戦モードで疲弊しきった現場に、ケンブリッジがいきなり介入してもできることは限られています。

しかし世の中には炎上プロジェクト、特にシステム導入中に炎上したプロジェクトが多数あることも認識しておりますし、我々も(不本意ながら)複数の燃え盛るシステム導入プロジェクトで火消しをしてきました。それらの経験から、正直、王道メソッドとはいえないが、ある程度「これで対処してみてはいかがでしょう」と呼べそうなものを、2回にわたってお届けします。

なお、「火事」「炎」など不謹慎・不穏当な単語が並びますが、それ以外に言葉の選びようがなく、なにとぞご了承ください。

1.「炎上」のレベル感を見極めるには

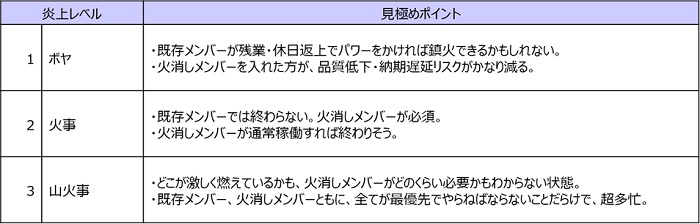

炎上する以上、鎮火する必要があります。しかし火事のレベルによって打ち手が変わるため、まずはそのレベル感を見極める必要があります。ケンブリッジでは過去に「以下のようなレベル感があるよね」と議論したことがあります。

「既存メンバーの残業や休日出勤が軒並み増えてきた」という状態だとレベル1。これはわかりやすいです。

「リーダー(or有識者)ボトルネック現象」が起こっていれば、炎上レベルはレベル2以上です。

「リーダーボトルネック現象」は炎上プロジェクト特有の現象です。

リーダーは周囲に比べればプロジェクト全体の状況を把握していますし、有識者は意思決定に必要な情報を持っています。

プロジェクトが炎上し始めると、管理アイテムが増えたり、追加要員の立ち上がりを支援したり、と、当初想定していなかった業務が彼らを襲います。そうすると「意思決定会議をしたいが、リーダーの時間が全く取れない」「有識者に聞かなければわからないけれど順番待ちが発生している」といった状況が発生しています。ともすると、せっかく火消しに入ったメンバーの手が止まっていることも。

これが「リーダーボトルネック現象」です。こうなると、もはやレベル1を通り過ぎています。

こういうケースでは、リーダーはもはや「自分がボトルネックになっている」という自覚はありません。外部からそれに気づいて仕事を引き剥がしていく必要があります。比較的ルーティンな業務から引き剥がしていきましょう。例えば、ケンブリッジが過去に実施した火消しでは、進捗管理やタスクの優先順位付けなどのマネジメント系タスクをクライアント側のリーダーから完全に引き剥がし、現場のややこしい課題解決のオーナーだけに集中してもらいました。

もしも「あと何が残っていて、どこまでやればいいのか」がプロジェクトとして全く見えていないならば、それはレベル3です。

システム導入であれば、やることの全体像がわからないのに誰もが何かにもがき苦しんでいる状態。いわゆる「デスマーチ」です。

上流フェーズであっても、いつまでも論点を出し尽くせない、あるいは既存の論点で決着がつかない、といった状態であれば、それはもはや炎上していると言えるでしょう。早めにプロジェクトのスコープを再検討する必要があります。これをそのまま放ってシステム導入フェーズに突入すると、いきなりレベル3の山火事状態になりますのでご注意を。

「リーダー(or有識者)ボトルネック現象」が起こっていれば、炎上レベルはレベル2以上です。

「リーダーボトルネック現象」は炎上プロジェクト特有の現象です。

リーダーは周囲に比べればプロジェクト全体の状況を把握していますし、有識者は意思決定に必要な情報を持っています。

プロジェクトが炎上し始めると、管理アイテムが増えたり、追加要員の立ち上がりを支援したり、と、当初想定していなかった業務が彼らを襲います。そうすると「意思決定会議をしたいが、リーダーの時間が全く取れない」「有識者に聞かなければわからないけれど順番待ちが発生している」といった状況が発生しています。ともすると、せっかく火消しに入ったメンバーの手が止まっていることも。

これが「リーダーボトルネック現象」です。こうなると、もはやレベル1を通り過ぎています。

こういうケースでは、リーダーはもはや「自分がボトルネックになっている」という自覚はありません。外部からそれに気づいて仕事を引き剥がしていく必要があります。比較的ルーティンな業務から引き剥がしていきましょう。例えば、ケンブリッジが過去に実施した火消しでは、進捗管理やタスクの優先順位付けなどのマネジメント系タスクをクライアント側のリーダーから完全に引き剥がし、現場のややこしい課題解決のオーナーだけに集中してもらいました。

もしも「あと何が残っていて、どこまでやればいいのか」がプロジェクトとして全く見えていないならば、それはレベル3です。

システム導入であれば、やることの全体像がわからないのに誰もが何かにもがき苦しんでいる状態。いわゆる「デスマーチ」です。

上流フェーズであっても、いつまでも論点を出し尽くせない、あるいは既存の論点で決着がつかない、といった状態であれば、それはもはや炎上していると言えるでしょう。早めにプロジェクトのスコープを再検討する必要があります。これをそのまま放ってシステム導入フェーズに突入すると、いきなりレベル3の山火事状態になりますのでご注意を。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

2. 火消しの糸口を見つけるための「炎上アセスメント」

炎上レベル3まで行ってしまうと、もはや、そのプロジェクトの当事者だけではリカバリーはおろか、リカバリー策を立てるための現状把握も難しいと言えるでしょう。なにせ「あと何が残っていて、どこまでやればいいのか」が全く見えてないわけですから、そんな状態で「現状把握せよ」というのは酷な話です。

それでも客観的に炎上っぷりを把握し、火消しの糸口を見つけるにはどうすればよいか、という考えから生まれたのが「炎上アセスメント」です。

現在ケンブリッジにある「炎上アセスメント」はシステム導入プロジェクトでの利用を想定しています。

「炎上アセスメント」の主要なポイントを2つお伝えします。

(1)炎上アセスメントは「現物主義」で行え

既存メンバーはもはや疲弊しきって、周りが見えていない状況になっています。ですから、彼らから過去の経緯やプロジェクトの品質についての正確な情報を得るのは難しい、もはや感想や感情を吐き出すことくらいしかできない、という前提に立ち、あくまでも「現物主義」、つまり、これまでに作られた資料にフォーカスする、という考え方でアセスメントを進めます。

資料への向き合い方は、以下の通りです。

・プロジェクトで作った資料は、最初に全部集め、目を通す。

・既存システムの資料

・新規に作った要件定義資料、設計資料、品質管理資料、プロジェクト管理資料

それでも客観的に炎上っぷりを把握し、火消しの糸口を見つけるにはどうすればよいか、という考えから生まれたのが「炎上アセスメント」です。

現在ケンブリッジにある「炎上アセスメント」はシステム導入プロジェクトでの利用を想定しています。

「炎上アセスメント」の主要なポイントを2つお伝えします。

(1)炎上アセスメントは「現物主義」で行え

既存メンバーはもはや疲弊しきって、周りが見えていない状況になっています。ですから、彼らから過去の経緯やプロジェクトの品質についての正確な情報を得るのは難しい、もはや感想や感情を吐き出すことくらいしかできない、という前提に立ち、あくまでも「現物主義」、つまり、これまでに作られた資料にフォーカスする、という考え方でアセスメントを進めます。

資料への向き合い方は、以下の通りです。

・プロジェクトで作った資料は、最初に全部集め、目を通す。

・既存システムの資料

・新規に作った要件定義資料、設計資料、品質管理資料、プロジェクト管理資料

・資料が出てこなければ「出てこない」という事が重要な判断材料になる。

・資料がそもそも無ければ「無い」という事が重要な判断材料になる。

・資料を入手できなければ「○○一覧」を自分たちで作り、有無を明確にする。

・網羅性チェックの基礎資料となる一覧

・進捗把握の基礎資料となる一覧

・プロジェクト管理の基礎資料となる一覧

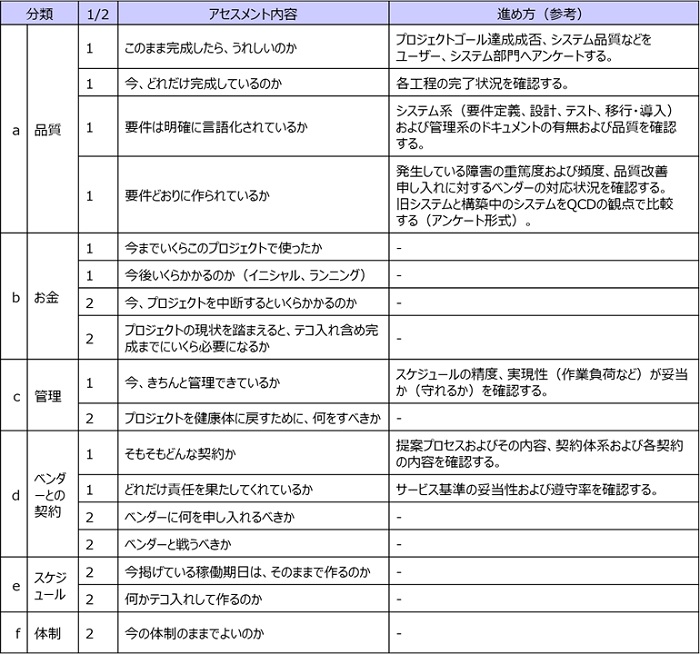

(2)炎上アセスメントはQCD+Cで進めよ

プロジェクトは「Quallity」「Cost」「Delivery」が大切ですが、炎上アセスメントではそれらに加えて「Contract(契約)」も精査します。今起こっていることが契約上、発注者と受注者(ベンダー)のいずれに責任があるのかを明確にしないと、リカバリーに向けたネクストアクションを取れないからです。

炎上アセスメント項目は以下の通りです。

項目名「1/2」はアセスメントの順番です。「1」は一次アセスメント、「2」は二次アセスメントで実施します。二次アセスメントは、一次アセスメントの結果を踏まえないと、その要否を判断できない項目です。

書いていて気が重くなりました。

次回は、いよいよ最終回。それでも火消しをせねばならない場合の勘所についてお伝えします。

次回は、いよいよ最終回。それでも火消しをせねばならない場合の勘所についてお伝えします。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential