コンサルタントの秘伝帖

「すぐできる、ずっと効く」

第2回

「終わり方を決めないと始められない」

「会議」にすぐ効くノウハウ、全8回の内の第2回です。

会議は「物事を決める」ためのもの。「ン十億円のシステム投資」から「来週の宴会の場所」まで、決めるべき中身は様々です。しかし、中身が重かろうが軽かろうが、議論を始める前に「これを決めたら終わりにしよう」とゴールを設定することが大切です。ゴールがなければ、参加者は「この場は何のためにあるのか」「自分はなぜここにいるのか」と戸惑ってしまいます。

そこで今回は「会議の終わり方を決めるコツ」についてお伝えします。

1. 「について」では決まらない

もし会議の席につくなり、司会の方から「来週の宴会について意見をください」と言われたら、宴会の「何」について意見を言えばよいでしょうか? 予算、人数、場所、店の雰囲気、料理の種類、いずれも正解になりえます。しかし司会の方が、これらのどれについて聞きたいのでしょうか。「意見をください」だけでは分かりませんよね。

つまり、相手の意見を的確に引き出そうと思ったら、こちらから「何を決めたいのか」を具体的に示す必要があります。会議においては、司会(ファシリテーター)が「今回の議論を通じて何を決めたいのか」を会議の最初に具体的に示さなければ、会議を無事に終えることはできません。会議は、司会を含む参加者全員が「あぁ決まってよかった、と納得できた状態」で終えることが極めて重要なのです。

ケンブリッジでは、会議を始める際に必ず「終了条件」を参加者に提示します。「終了条件」とは簡単に言えば、参加者がどういう状態になったら会議をスッキリ終えられるか」ということです。

「終了条件」を設定する際、「来週の宴会について」や「来週の宴会を検討する」といった表現は使いません。「何を決めたいのか」、参加者にとってさっぱり分からないからです。また「来週の宴会の詳細が決まった状態」といった抽象的な表現も使いません。「詳細」と聞いて参加者が思い浮かべる議論の範囲が必ずしも一致しないからです。例えば「来週の宴会の予算と最寄り駅が決まった状態」、これなら参加者もすぐに議論に参加できそうです。終了条件は、それを参加者がパッとイメージし、それについて議論できそう、と思えるような表現で書きましょう。

つまり、相手の意見を的確に引き出そうと思ったら、こちらから「何を決めたいのか」を具体的に示す必要があります。会議においては、司会(ファシリテーター)が「今回の議論を通じて何を決めたいのか」を会議の最初に具体的に示さなければ、会議を無事に終えることはできません。会議は、司会を含む参加者全員が「あぁ決まってよかった、と納得できた状態」で終えることが極めて重要なのです。

ケンブリッジでは、会議を始める際に必ず「終了条件」を参加者に提示します。「終了条件」とは簡単に言えば、参加者がどういう状態になったら会議をスッキリ終えられるか」ということです。

「終了条件」を設定する際、「来週の宴会について」や「来週の宴会を検討する」といった表現は使いません。「何を決めたいのか」、参加者にとってさっぱり分からないからです。また「来週の宴会の詳細が決まった状態」といった抽象的な表現も使いません。「詳細」と聞いて参加者が思い浮かべる議論の範囲が必ずしも一致しないからです。例えば「来週の宴会の予算と最寄り駅が決まった状態」、これなら参加者もすぐに議論に参加できそうです。終了条件は、それを参加者がパッとイメージし、それについて議論できそう、と思えるような表現で書きましょう。

2. 終了条件の立て方によって参加者の発言が変わる

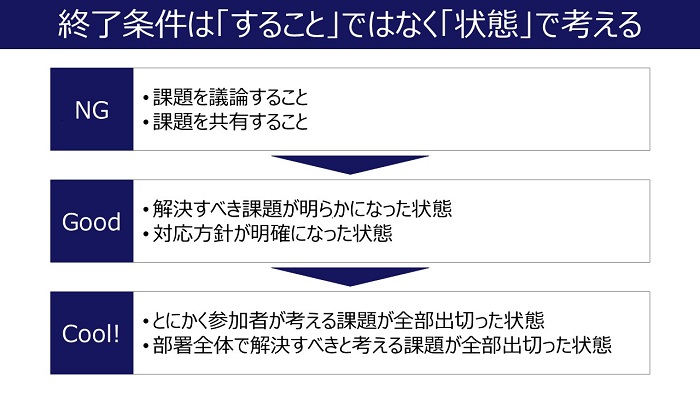

もう少し、終了条件の書きっぷりについて、コツをお伝えします。以下の3つの終了条件を見比べてください。

どの終了条件でも、会議が成立することがお分かりでしょうか。一方で、どの終了条件を設定するかによって、参加者の発言の中身は変わりそうだ、と思いませんか?

- とにかく参加者が考える課題が全部出切った状態。大小は問わない。

- 部署内で解決すべきと考える課題が全部出切った状態。

- 部署内で解決すべきと考える課題が出切り、さらにその中から最重要なもの3つが選ばれた状態。

どの終了条件でも、会議が成立することがお分かりでしょうか。一方で、どの終了条件を設定するかによって、参加者の発言の中身は変わりそうだ、と思いませんか?

では、どのように終了条件を設定するべきなのでしょうか。それは、その会議を終えた後、参加者に何をしてほしいのか、次の会議は何から始めるべきなのか、に依存します。例えば、いくつもの部署と個別に会議をして課題を集め、最後に全員でその中から取り組むべき重要課題を選んでいく、という進め方で複数の会議を設定しているなら、各部署との会議は「とにかく参加者が考える課題が全部出切った状態」を目指せばよいのかもしれません。部署横断の課題が多そうな場合は、こういうやり方が有効になります。最後の会議で重要課題を決定する際に「すべての部署が共通して上げた課題はこれです」と説明できれば、「よし、それをやろう」となりそうですよね。

終了条件は、誰もが「そうだよね」と納得できる言葉で、かつ、その会議だけでなく、先々を見越して設定しなければなりません。終了条件が不明確でふんわりしていると、参加者は何をどのくらい議論すればよいのか分からなくなるため、議論は必ず迷走します。それに「この会議ではこれを決めて、次の会議はこれを決めます。最終的にはこういう状態にみんなでなりたいです」と宣言すれば、参加者も、よりひとつひとつの会議の方向性にあった意見を述べてくれます。また、参加者が脱線(決めたいことと全く異なることを話す)やフライング(先々の会議で述べるべき意見を述べてしまう)をしても、その場で軌道修正できます。

決して、終了条件を決めないまま、会議を始めないようにしてください。

決して、終了条件を決めないまま、会議を始めないようにしてください。

すぐできる、ずっと効く。今回はここまで。

こちらも合わせてお読みください

解説ページ「ケンブリッジ流の会議ファシリテーション」

ケンブリッジの会議ファシリテーションは単なる「司会進行」ではありません。

こちらのページでメルマガより詳しく、書籍よりカジュアルに知ることができます。

https://www.ctp.co.jp/strong_point/facilitation/

書籍「世界で一番やさしい会議の教科書」

ケンブリッジの会議ファシリテーションノウハウをもっと詳しく知りたい! という方には書籍をお勧めします。

https://www.ctp.co.jp/book/book5/

プロジェクトリーダーおよびプロジェクトチーム養成学校サービス

ケンブリッジのコンサルタントから直接ファシリテーションの極意を学べる実践型研修です。

https://pages.ctp.co.jp/ctpbootcamp.html

ライブセミナー随時開催中!

このページの情報の改変・転載はお断りします。

ただしお客様社内での転送・情報共有は積極的にお願いします。

改革にはたくさんの同志が必要と考えているからです。

ケンブリッジのノウハウで世の中にたくさんの成功プロジェクトが生まれることを願います。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited,All Rights Reserved. Proprietary and Confidential.

ただしお客様社内での転送・情報共有は積極的にお願いします。

改革にはたくさんの同志が必要と考えているからです。

ケンブリッジのノウハウで世の中にたくさんの成功プロジェクトが生まれることを願います。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited,All Rights Reserved. Proprietary and Confidential.

コンサルタントの秘伝帖 「すぐできる、ずっと効く」 第2回

「終わり方を決めないと始められない」