コンサルタントの秘伝帖 「業務変革の王道メソッド」 第8回

「隠れた抵抗は『共感と共有』でケアせよ」

「隠れた抵抗は『共感と共有』でケアせよ」

コンサルタントの秘伝帖

「業務変革の王道メソッド」

第8回

「隠れた抵抗は『共感と共有』でケアせよ」

「隠れた抵抗は『共感と共有』でケアせよ」

前回のメルマガでは計画策定期における「隠れた抵抗」の見つけ方についてお伝えしました。もちろん、抵抗は見つけるだけで終わらせてはダメで、それ以上強い抵抗にならないよう、適切にケアする必要があります。ケアには4つのコツがあります。今回と次回に分けて、2つずつお伝えしていきます。今回はすぐにできる「振る舞い」の話、次回はプロジェクトに組み込む「仕掛け」の話です。

1. 反論せずに、まず共感する

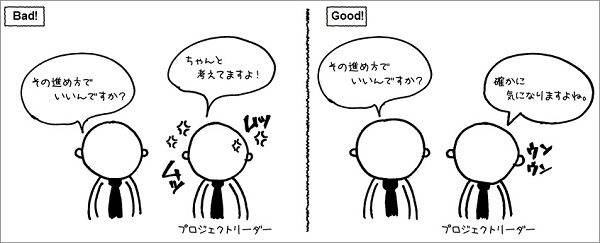

変革の中心メンバーが知恵を絞りながら作ったプロジェクト計画を社内で説明している時、誰かが「本当にこの進め方でうまくいくのかなぁ」と懸念を表明したら、どう切り返しますか? よくあるパターンは以下の2つです。

・大丈夫です、ちゃんと内部で議論して決めました。

・では、どうすればよいと思いますか?

これらに共通するのは「僕らはちゃんと考えたんだ」という正当性の主張です。懸念を表明した側がこの発言を聞くと「この人は私の話を全然聞いてくれないんだな」「面倒くさいなぁ、もう勝手にやって」となってしまいがちです。懸念は隠れた抵抗となり、徐々に不信感や疎外感に変わり、やがて大きな抵抗へと顕在化します。そうならないよう、懸念には、まず共感しましょう。

ささいな違いですが、懸念への共感と発言者への感謝を言葉でしっかりと伝え、「もっと懸念を表明して」と前のめりな姿勢を示すことで、相手が「自分の懸念を拾ってくれた」感がグッと高まるのがお判りでしょうか。「隠れた抵抗」の兆しが見えたら、まずは共感することから始めましょう。

「もう上層部とこうすると決めましたので・・・」みたいな切り返しもたまに目にしますが、こういうのも現場が抵抗勢力に変わりやすいNGワードです。気を付けてください。

変革の中心メンバーが知恵を絞りながら作ったプロジェクト計画を社内で説明している時、誰かが「本当にこの進め方でうまくいくのかなぁ」と懸念を表明したら、どう切り返しますか? よくあるパターンは以下の2つです。

・大丈夫です、ちゃんと内部で議論して決めました。

・では、どうすればよいと思いますか?

これらに共通するのは「僕らはちゃんと考えたんだ」という正当性の主張です。懸念を表明した側がこの発言を聞くと「この人は私の話を全然聞いてくれないんだな」「面倒くさいなぁ、もう勝手にやって」となってしまいがちです。懸念は隠れた抵抗となり、徐々に不信感や疎外感に変わり、やがて大きな抵抗へと顕在化します。そうならないよう、懸念には、まず共感しましょう。

- 【Bad!】大丈夫です、ちゃんと議論して決めました。

- 【Good!】ありがとうございます。これからの話ですから、懸念はごもっともです。具体的にどのへんがひっかかるか、おっしゃっていただけますか?

- 【Bad!】では、どうすればよいと思いますか?

- 【Good!】なるほど、鋭いご指摘ありがとうございます。もしよければ、ざっくりでいいので、うまくいかなそうなポイントと「こうすればいいのでは」をいくつか挙げていただくことは可能ですか?

ささいな違いですが、懸念への共感と発言者への感謝を言葉でしっかりと伝え、「もっと懸念を表明して」と前のめりな姿勢を示すことで、相手が「自分の懸念を拾ってくれた」感がグッと高まるのがお判りでしょうか。「隠れた抵抗」の兆しが見えたら、まずは共感することから始めましょう。

「もう上層部とこうすると決めましたので・・・」みたいな切り返しもたまに目にしますが、こういうのも現場が抵抗勢力に変わりやすいNGワードです。気を付けてください。

2. 説得せず、真摯に共有する

共感はとても大事ですが、それだけでは解決しないことも多々あります。その多くは情報共有の不足に起因します。「なぜそうしなければならないのか」「そうしようと思うまでにどういう経緯があったのか」を説明しないまま「こうしたいのでお願いします」と説得しようとしても、到底受け入れられるものではありません。

これまでのメルマガでお伝えしてきたように、変革の王道プロセスをきちんと推進し、その結果や経過をきちんと記録していれば、それを丁寧に説明しましょう。現場の抵抗にあってとん挫するプロジェクトを分析すると、魂のこもったゴールや議論の経過の記録がないまま、決定事項を現場に落とそうとしているケースが目立ちます。具体的には、懸念には以下のように切り返します。

ネガティブな発言は「隠れた抵抗」の兆しです。見つけたら、まず共感し、真摯に情報共有しましょう。共感の仕方については「会議の参加者をリスペクトせよ」もご参考ください。

これまでのメルマガでお伝えしてきたように、変革の王道プロセスをきちんと推進し、その結果や経過をきちんと記録していれば、それを丁寧に説明しましょう。現場の抵抗にあってとん挫するプロジェクトを分析すると、魂のこもったゴールや議論の経過の記録がないまま、決定事項を現場に落とそうとしているケースが目立ちます。具体的には、懸念には以下のように切り返します。

- 【Good!】ありがとうございます。これからの話ですから、懸念はごもっともです。具体的にどのへんがひっかかるか、おっしゃっていただけますか?

- 【Very Good!】ありがとうございます。これからの話ですから、懸念はごもっともです。これまでの議論の経緯をお伝えしますので、具体的にどのへんがひっかかるか、おっしゃっていただけますか?

ネガティブな発言は「隠れた抵抗」の兆しです。見つけたら、まず共感し、真摯に情報共有しましょう。共感の仕方については「会議の参加者をリスペクトせよ」もご参考ください。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential