コンサルタントの秘伝帖 「すぐできる、ずっと効く」 第11回

「上司に『会議中はお静かに』と言える場を作れてますか?」

「上司に『会議中はお静かに』と言える場を作れてますか?」

コンサルタントの秘伝帖

「すぐできる、ずっと効く」

第11回

上司に『会議中はお静かに』と

上司に『会議中はお静かに』と

言える場を作れてますか?

前回は新しいチームを結成する時に有効な「ノーミング・セッション」についてお伝えしました。ノーミング・セッションを実施すれば、知らない者同士が、プロジェクトの方向性を理解し、互いの価値観に納得し、相互補完的な役割分担を決めることができます。いわゆる「強いチーム」としてキックオフすることができるのです。

しかし、様々な困難が待ち受ける中で強いチームを維持し続けるのは容易ではありません。今回から数回にわたってお伝えするのは「強いチームを維持し続けるためのコツ」です。今回は「グラウンド・ルール」です。

1. グラウンド・ルールは心理的安全性を確保する

グラウンド・ルールとは、文字通り「その場(グラウンド)を共有する人々が守るべきルール」です。グラウンド・ルールは、ケンブリッジが参画するプロジェクトの現場はもちろん、人が集う様々な「場」に、物理的に、デカデカと掲示されます。グラウンド・ルールを掲示することで「その場で行うべき、好ましい振る舞い」を促進する、逆に「好ましくない振る舞い」を防止する、という効果があります。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

代表的な例は「図書館内ではお静かに」です。これが図書館内に掲示されているのとないのとでは、図書館を訪れた人たちの振る舞いは変わると思いませんか? 騒ぐ人はグッと減るはずですし、仮に騒いでいる人がいたとしても、職員の人や周りの利用者が「お静かにお願いします」と言いやすくなるはずです。

例えば、若手社員が司会する会議で、上司同士がヒソヒソ話をしているとします。もし皆が見える場所に「ヒソヒソ話をしない」と書いて貼ってあれば、貼っていない時よりは、若手社員は上司に対して「会議中はお静かに」と格段に指摘しやすくなります。

図書館にせよ会議にせよ、グラウンド・ルールは、指摘の主体を個人から「場の総意」に転換します。そうすることで、指摘者の心理的安全性を確保し(「見知らぬ人や上司に『お静かに』って言っていいんだ」)、結果、好ましい振る舞いをスムーズに促進することができるのです。

2. グラウンド・ルールの作り方

ケンブリッジでは、グラウンド・ルールは、ノーミング・セッションで決めることが多いです。なぜなら決意表明や期待値の交換で表出した「プロジェクトを成功させたい」「このプロジェクトを通じて自分はこうなりたい」といった強い想いを維持できるように、グラウンド・ルールでその人の心理的安全性を確保したいからです。

例(決意表明・期待値→グラウンド・ルール)

例(決意表明・期待値→グラウンド・ルール)

「部門の立場を離れて、全社の視点で考えるプロジェクトにしたい」→「社長になったつもりで考える」

「全員が本音でぶつかるプロジェクトにしたい」→「年次は忘れて、フラットに発言する」

「本当に納得できるプロジェクトにしたい」→「モヤモヤしたらすかさず言う」

とはいえ、いきなり「心理的安全性を確保するために、グラウンド・ルールを決めましょう」と切り出すのは難しいものです。ケンブリッジでは、以下のような「そりゃそうだよね」というようなルールもグラウンド・ルールに含めることにしています。ぜひ、ルール作りの際にご参考ください。

【コミュニケーションや振る舞いに関するルール】

・話は簡潔に

・人の話をさえぎらない、否定しない

・セッション中は内職禁止

【場を楽しむためのルール】

・水曜は定時に帰る

・月に1度はおいしいものを食べに行く

・Have Fun!

・話は簡潔に

・人の話をさえぎらない、否定しない

・セッション中は内職禁止

【場を楽しむためのルール】

・水曜は定時に帰る

・月に1度はおいしいものを食べに行く

・Have Fun!

【ビジネス・ルール】

・出社時刻は9時30分

・ドレスコードは、ビジネス・カジュアル

・メールでの特定の話題は、件名に【〇〇】をつける

・ドレスコードは、ビジネス・カジュアル

・メールでの特定の話題は、件名に【〇〇】をつける

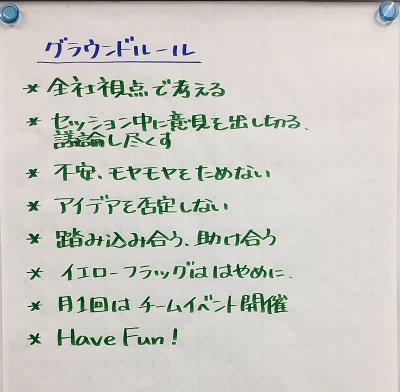

プロジェクトルームに貼られた実際のグラウンド・ルール

以上、グラウンド・ルールの効果と作り方についてお伝えしました。

グラウンド・ルールを作るときには、きちんとチームで話し合って決めましょう。「こうしよう」という個人の強い想いだけでルールを作っても、それはあくまで個人からの発信に過ぎません。「こうしよう」に対して「それは大事だね」があって、初めて「場のルール」になることをお忘れなく。

グラウンド・ルールを作るときには、きちんとチームで話し合って決めましょう。「こうしよう」という個人の強い想いだけでルールを作っても、それはあくまで個人からの発信に過ぎません。「こうしよう」に対して「それは大事だね」があって、初めて「場のルール」になることをお忘れなく。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential