コンサルタントの秘伝帖 「すぐできる、ずっと効く」 第12回

「チームの成功とメンバーの成長をもたらす黄色い旗」

「チームの成功とメンバーの成長をもたらす黄色い旗」

コンサルタントの秘伝帖

「すぐできる、ずっと効く」

第12回

チームの成功とメンバーの

成長をもたらす黄色い旗

前回よりお伝えしている「強いチームを維持し続けるためのコツ」シリーズ、第2回です。今回は「チームとして小さな失敗を許容しながら、それを大きな失敗にはつなげないような仕掛け」についてお伝えします。

チームで仕事をしていると、こういった経験はありませんか?

・「お願いしたこと、進んでる?」「進んでます!」「どれどれ・・・全然進んでないじゃん!」

・何か問題が起こると一人で解決したがり、炎上してから相談された

これらに共通するのは、速やかに報告すべき状況であるにもかかわらず、それが報告されず、結果として被害が大きくなってしまうということです。

人間だれしも、周りから「なぜできてないんだ」「そんなこともできないのか」などと責められるくらいなら、誰にも知られず、介入もされず、自分ひとりでやり切りたい、と思ってしまうものです。しかし、チームで仕事を進める場合、そうも言ってられません。チームとして大きな失敗を引き起こさないためには、失敗がまだ小さいうちに張本人から「ヤバイです」とアラートを上げてもらうのが一番確実です。

チームで仕事をしていると、こういった経験はありませんか?

・「お願いしたこと、進んでる?」「進んでます!」「どれどれ・・・全然進んでないじゃん!」

・何か問題が起こると一人で解決したがり、炎上してから相談された

これらに共通するのは、速やかに報告すべき状況であるにもかかわらず、それが報告されず、結果として被害が大きくなってしまうということです。

人間だれしも、周りから「なぜできてないんだ」「そんなこともできないのか」などと責められるくらいなら、誰にも知られず、介入もされず、自分ひとりでやり切りたい、と思ってしまうものです。しかし、チームで仕事を進める場合、そうも言ってられません。チームとして大きな失敗を引き起こさないためには、失敗がまだ小さいうちに張本人から「ヤバイです」とアラートを上げてもらうのが一番確実です。

1. イエローフラッグを挙げてくれてありがとう

ケンブリッジでは「小さな失敗、困っていることを周囲に知らせる」ことを「イエローフラッグを挙げる」と呼んでいます。語源は社内でも諸説ありまして「アメフトで反則があったときに審判が投げ込む黄色い旗」派と「モータースポーツでコース上にトラブルが発生した際に振られる黄色い旗」派がいます。

やることは「イエローです」と周囲に宣言する、これだけです。「問題が起こりました」「実は仕事の進捗が思わしくなくて」などと切り出すよりも、カジュアルなワンフレーズのほうが幾分言いやすくなります。イエローフラッグは、自分が困っていることだけではなく、他の人やチーム全体が困っていることを知らせる場合も同様に挙げます。具体的な失敗や困りごとをうまく言語化できてなくても、まずはイエローフラッグを挙げることをケンブリッジでは推奨しています。

やることは「イエローです」と周囲に宣言する、これだけです。「問題が起こりました」「実は仕事の進捗が思わしくなくて」などと切り出すよりも、カジュアルなワンフレーズのほうが幾分言いやすくなります。イエローフラッグは、自分が困っていることだけではなく、他の人やチーム全体が困っていることを知らせる場合も同様に挙げます。具体的な失敗や困りごとをうまく言語化できてなくても、まずはイエローフラッグを挙げることをケンブリッジでは推奨しています。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

とはいえ、やはり「僕の仕事、うまくいってません」と大声で言うのには抵抗があるものです。そこでイエローフラッグを挙げやすくするコツをお伝えします。

・イエローフラッグを受け取る側が「イエローを挙げてくれてありがとう」と感謝すること。イエローフラッグを挙げることで、問題を早期に発見できます。素早く解決策を実施することにより、チームにとっての悪影響を最小限にでき、結果としてチームとして大きな失敗をしない可能性を高めることにつながります。もちろん、イエローフラッグがきちんと挙がれば「あれどうなった、これどうなった」といった管理の手間をグッと減らすことができます。つまり、イエローフラッグは挙げた人とチームを救う仕掛けなのです。だから「ありがとう」。

・特に若手のメンバーにとって「イエローフラッグは成長への近道である」と認識してもらうこと。「困る>フィードバックをもらう>改善する」というサイクルを、イエローフラッグを使ってクルクルと回すことは、自己改善や成長に直結します。

・仕事を依頼する側が、姿勢や振る舞いに気を付けること。具体的には、まず、必要以上に「責任」という単語を使わないこと。責任は大切ですが、そこに依頼を受けた側が「なにがなんでも独力でやりきれ」というニュアンスを感じた瞬間、イエローフラッグは挙がらなくなります。それから「忙しいから話しかけるな」オーラを出しすぎないこと。仕事に集中するシーンは大切ですが、四六時中そうであると「イエローを挙げてもサポートしてもらえるのは難しそう」となってしまいます。

・グラウンド・ルールに「イエローフラッグは早めに挙げる」を盛り込み、その心理的安全性を確保すること。詳細はこちらをご覧ください。

・イエローフラッグを受け取る側が「イエローを挙げてくれてありがとう」と感謝すること。イエローフラッグを挙げることで、問題を早期に発見できます。素早く解決策を実施することにより、チームにとっての悪影響を最小限にでき、結果としてチームとして大きな失敗をしない可能性を高めることにつながります。もちろん、イエローフラッグがきちんと挙がれば「あれどうなった、これどうなった」といった管理の手間をグッと減らすことができます。つまり、イエローフラッグは挙げた人とチームを救う仕掛けなのです。だから「ありがとう」。

・特に若手のメンバーにとって「イエローフラッグは成長への近道である」と認識してもらうこと。「困る>フィードバックをもらう>改善する」というサイクルを、イエローフラッグを使ってクルクルと回すことは、自己改善や成長に直結します。

・仕事を依頼する側が、姿勢や振る舞いに気を付けること。具体的には、まず、必要以上に「責任」という単語を使わないこと。責任は大切ですが、そこに依頼を受けた側が「なにがなんでも独力でやりきれ」というニュアンスを感じた瞬間、イエローフラッグは挙がらなくなります。それから「忙しいから話しかけるな」オーラを出しすぎないこと。仕事に集中するシーンは大切ですが、四六時中そうであると「イエローを挙げてもサポートしてもらえるのは難しそう」となってしまいます。

・グラウンド・ルールに「イエローフラッグは早めに挙げる」を盛り込み、その心理的安全性を確保すること。詳細はこちらをご覧ください。

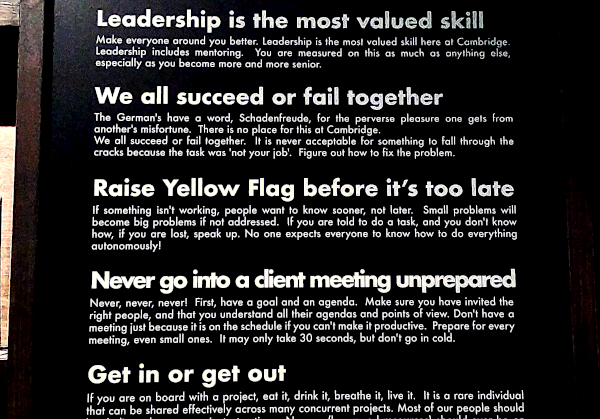

ケンブリッジのオフィスに掲示された「Cambridge Magic」の一部。

"No one expects everyone to know how to do everything autonomously!"

これくらいの気持ちでメンバーに接したいものです。

2. イエローフラッグをタイミングよく挙げるには

いくらイエローフラッグを挙げやすい状況を作っても、イエローフラッグをタイミングよく挙げられなければ、意味がありません。特に経験の浅いメンバーは、自分で問題発生や進捗遅れを把握できないものです。ですので一朝一夕にはいきませんが、以下のことを日常的に意識しながら仕事を続けていれば、いずれはタイミングよくイエローフラッグを挙げられるようになるはずです。

(1)自分の生産性を知る

常日頃、作業の開始時刻、終了時刻を記録し、自分の生産性、具体的には1時間当たりの作業量、または作業単位の時間をわかるようにしておきましょう。作業を依頼された段階で、そのボリュームと自分の生産性から、だいたいどれくらいの時間がかかりそうか、を割り出すことができます。作業を始める前に、おおよその作業予定時間が分かれば、それに対して進んでいるのか、遅れているのか、を把握できます。遅れ始めた段階で、イエローフラッグを挙げましょう。くれぐれも「遅れた分は残業する」という考え方をしないように。

(2)20分ルールを設ける

問題や作業の進め方を考え始めてから一定時間が経過しても先へ進まなければ、誰かに相談しましょう。まさに「下手な考え、休むに似たり」の精神です。ケンブリッジには「20分ルール」というものがあります。最初の5分で考えて進め方がわからなければ、次の10分で、自分が何をわかってないかを必死で考える、そして、最後の5分で、相談相手と相談方法を決める、これで20分です。

誰かに相談するためには、自分が何に困っていて、どんな答えを引き出したいかが明確でなければなりません。その相談の準備に、多くの時間を使え、という考え方です。

(3)自分のタスクを超えた範囲を俯瞰する

誰かのタスクは、チーム全体のタスクの一部であることがほとんどのはずです。ですから、自分のタスクの前後に何があるのか、チーム全体としていつまでに何を達成しなければならないのか、を俯瞰することで、自分のタスクに対する期待値やあるべき期限、次のタスクに引き渡す際の品質などを推し量ることができます。

よく「あなたはこの範囲だけやってくれればいいから」と仕事を依頼するケースを目にしますが、これだと、自分のタスクの遅れや問題がチーム全体にどのような影響を及ぼすのかがわからなくなってしまいます。ですから仕事を依頼する側も、チーム全体の目指すべき方向、今のチームの状況などを、きちんとメンバーに情報提供する努力を意識して行う必要があります。

(3)までできるようになると、タイミングよくイエローフラッグを挙げられるだけでなく、自らの成長を実感できるでしょう。最初は、タイミングよく、などと考えず、恐れずにイエローフラッグを挙げましょう。遅すぎるより早すぎるほうが断然チームのためです。

以上、イエローフラッグの効果とうまく挙がるようになるためのコツについてお伝えしました。

イエローフラッグは、チームとして大きな失敗をしないことにつながるだけでなく、メンバーの成長を促します。ぜひチャレンジしてください。

(1)自分の生産性を知る

常日頃、作業の開始時刻、終了時刻を記録し、自分の生産性、具体的には1時間当たりの作業量、または作業単位の時間をわかるようにしておきましょう。作業を依頼された段階で、そのボリュームと自分の生産性から、だいたいどれくらいの時間がかかりそうか、を割り出すことができます。作業を始める前に、おおよその作業予定時間が分かれば、それに対して進んでいるのか、遅れているのか、を把握できます。遅れ始めた段階で、イエローフラッグを挙げましょう。くれぐれも「遅れた分は残業する」という考え方をしないように。

(2)20分ルールを設ける

問題や作業の進め方を考え始めてから一定時間が経過しても先へ進まなければ、誰かに相談しましょう。まさに「下手な考え、休むに似たり」の精神です。ケンブリッジには「20分ルール」というものがあります。最初の5分で考えて進め方がわからなければ、次の10分で、自分が何をわかってないかを必死で考える、そして、最後の5分で、相談相手と相談方法を決める、これで20分です。

誰かに相談するためには、自分が何に困っていて、どんな答えを引き出したいかが明確でなければなりません。その相談の準備に、多くの時間を使え、という考え方です。

(3)自分のタスクを超えた範囲を俯瞰する

誰かのタスクは、チーム全体のタスクの一部であることがほとんどのはずです。ですから、自分のタスクの前後に何があるのか、チーム全体としていつまでに何を達成しなければならないのか、を俯瞰することで、自分のタスクに対する期待値やあるべき期限、次のタスクに引き渡す際の品質などを推し量ることができます。

よく「あなたはこの範囲だけやってくれればいいから」と仕事を依頼するケースを目にしますが、これだと、自分のタスクの遅れや問題がチーム全体にどのような影響を及ぼすのかがわからなくなってしまいます。ですから仕事を依頼する側も、チーム全体の目指すべき方向、今のチームの状況などを、きちんとメンバーに情報提供する努力を意識して行う必要があります。

(3)までできるようになると、タイミングよくイエローフラッグを挙げられるだけでなく、自らの成長を実感できるでしょう。最初は、タイミングよく、などと考えず、恐れずにイエローフラッグを挙げましょう。遅すぎるより早すぎるほうが断然チームのためです。

以上、イエローフラッグの効果とうまく挙がるようになるためのコツについてお伝えしました。

イエローフラッグは、チームとして大きな失敗をしないことにつながるだけでなく、メンバーの成長を促します。ぜひチャレンジしてください。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential