コンサルタントの秘伝帖 「業務変革の王道メソッド」 第12回

「何を作らないかを決めないとシステム導入は失敗する」

「何を作らないかを決めないとシステム導入は失敗する」

コンサルタントの秘伝帖

「業務変革の王道メソッド」

第12回

何を作らないかを決めないと

何を作らないかを決めないと

システム導入は失敗する

読者の方からよくいただく質問のひとつに「システム導入に失敗しないための勘所を知りたい」があります。予算超過、期間延長、機能漏れ、時にはプロジェクトそのものの中止など、システム導入の失敗事例は枚挙にいとまがありません。そこで、今回から数回に渡って、ケンブリッジが持つ、システム導入を成功させるための方法論のエッセンスをお伝えしていきます。

1.そもそもシステム導入を始める前に何をすべきか

システムを導入する、といっても、その前に、なぜ導入するのか、導入すると何がどうよくなるのか、どの範囲の組織・業務に対して導入するのか、など決めなければならないことは山ほどあり、かつ決めたことを関係者と合意しなければなりません。

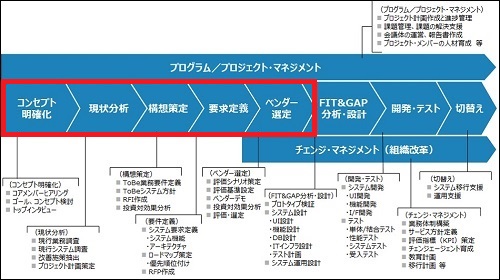

以下はケンブリッジの組織・業務改革の方法論の全体像です。そのうち、システム導入の前に行うのは赤枠の範囲です。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

ケンブリッジの方法論と本メルマガの相関関係は以下のとおりです(抵抗勢力シリーズは除く)。

「コンセプト明確化」フェーズ:

「改革せよ、と言われたが、そもそもプロジェクトで何をやればよいか分からない」を解決するためのフェーズ。メルマガでは「『使えるゴール作り』で改革に魂を吹き込め」 「合宿議論を成功させる5つのポイント」が、このフェーズで実施すべき内容の一部に当たります。

「現状分析・構想策定」フェーズ:

「現状分析・構想策定」フェーズ:

「今、何が問題なのか?」「そもそもシステムを作る必要があるのか? なんのために作るのか?」「システムを作っても解決しない課題はないか?」などを関係者全員で議論しながら、将来のビジネスモデルを決めるフェーズ。メルマガでは「調べただけの調査、示唆のない分析はやめよう」 「課題から目を背けるな」 「施策は出し切ってから絞り込め」で、このフェーズの勘所をお伝えしてきました。

これらのフェーズが終わると、ようやく現場を巻き込んだ改革プロジェクトをキックオフできるようになります。そして「我々の改革には新しいシステムの導入が必要である」と意思決定したならば、

「要求定義」フェーズ:

これらのフェーズが終わると、ようやく現場を巻き込んだ改革プロジェクトをキックオフできるようになります。そして「我々の改革には新しいシステムの導入が必要である」と意思決定したならば、

「要求定義」フェーズ:

「どんなシステムを作るのか?」を決めるフェーズ。

「ベンダー選定」フェーズ:

「ベンダー選定」フェーズ:

「誰とシステムを作るか?」「どんなパッケージ、手法を採用するか?」を決めるフェーズ。

を実施します。つまり、この二つのフェーズが、ケンブリッジの方法論では、システム導入に直結するフェーズとなります。この二つのフェーズを経て、ようやくシステム導入が始まります(「FIT&GAP分析・設計」フェーズ以降)。

を実施します。つまり、この二つのフェーズが、ケンブリッジの方法論では、システム導入に直結するフェーズとなります。この二つのフェーズを経て、ようやくシステム導入が始まります(「FIT&GAP分析・設計」フェーズ以降)。

2.「要求」定義と「要件」定義は違う

通常、システム導入を開始する前には「要件」定義を実施します。しかしケンブリッジでは、いきなり「要件」定義を実施するのではなく、まず「要求」定義をすべき、と考えています。

ケンブリッジ流にいえば、違いはこうです。

・「要件」定義:これから作るものの中身を厳密に決めること

・「要求」定義:これから作るものの範囲を決めること(ケンブリッジでは普段「Scope<範囲> Phase」と呼称しています)

作るものの範囲を決める、ということは、何を作るか、作らないか、を決める、ということです。特に、作らないものを決めるのが極めて重要です。

「欲しいものは全部作ればいい」というほど潤沢な予算と時間があれば話は別ですが、通常はそうはいきません。ですから、欲しいものをいったんすべて洗い出し、その中から作るものと作らないものに分けるのです。それでも作るものが多ければ、すぐにいるもの、そのうち必要なものに分けるのです。いわば、要求の「優先順位付け」です。「施策は出し切ってから絞り込め」でお伝えしたヴァージェンスモデルの考え方です。

もちろん、要求の優先順位付けには、明確かつ言語化された理由が必要です。現場からの「欲しいものを伝えたのに、なぜ作れないのか」ともっともな意見に対して、きちんと説明できなければなりません。そのために改革のゴールをまず定め、ゴールに則った将来のビジネスモデルやあるべき業務を策定する必要があるのです。改革のゴールや組織・業務の将来像に対して、きちんとミートした要求を定義することが大切です。

要求定義の結果は、ベンダー選定において見積の確からしさや、今後のシステム導入プロジェクトの予算、期間、フェーズ分けの根拠へと直結します。例えば、ベンダーから「弊社のシステムにはこんなオプション機能があります」と提案を受けても「それは要求に入っていないので見積から外してください」と返すことができますし、ユーザーから「この機能はどうなったか。いつ入るのか」と問われても「それは来年導入することに皆で決めました」と返すことができるようになる、ということです。

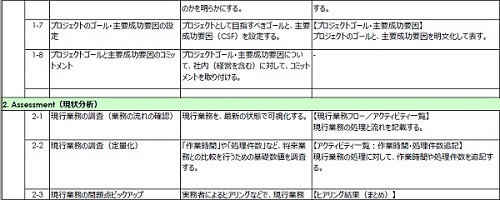

これからシステム導入を始めようとしている読者の方の中で、要求定義を実施するための素材がすべて揃っているか不安になった方は、ケンブリッジで実際に使用しているプロジェクト・アセスメントシートでぜひチェックしてみてください。このシートは、ケンブリッジがコンサルティングに入った際に作成する、各フェーズにおけるアウトプットがベースになっています。項目がすべて〇になっていれば、スムーズに要求定義を始められる、ということです。

ケンブリッジ流にいえば、違いはこうです。

・「要件」定義:これから作るものの中身を厳密に決めること

・「要求」定義:これから作るものの範囲を決めること(ケンブリッジでは普段「Scope<範囲> Phase」と呼称しています)

作るものの範囲を決める、ということは、何を作るか、作らないか、を決める、ということです。特に、作らないものを決めるのが極めて重要です。

「欲しいものは全部作ればいい」というほど潤沢な予算と時間があれば話は別ですが、通常はそうはいきません。ですから、欲しいものをいったんすべて洗い出し、その中から作るものと作らないものに分けるのです。それでも作るものが多ければ、すぐにいるもの、そのうち必要なものに分けるのです。いわば、要求の「優先順位付け」です。「施策は出し切ってから絞り込め」でお伝えしたヴァージェンスモデルの考え方です。

もちろん、要求の優先順位付けには、明確かつ言語化された理由が必要です。現場からの「欲しいものを伝えたのに、なぜ作れないのか」ともっともな意見に対して、きちんと説明できなければなりません。そのために改革のゴールをまず定め、ゴールに則った将来のビジネスモデルやあるべき業務を策定する必要があるのです。改革のゴールや組織・業務の将来像に対して、きちんとミートした要求を定義することが大切です。

要求定義の結果は、ベンダー選定において見積の確からしさや、今後のシステム導入プロジェクトの予算、期間、フェーズ分けの根拠へと直結します。例えば、ベンダーから「弊社のシステムにはこんなオプション機能があります」と提案を受けても「それは要求に入っていないので見積から外してください」と返すことができますし、ユーザーから「この機能はどうなったか。いつ入るのか」と問われても「それは来年導入することに皆で決めました」と返すことができるようになる、ということです。

これからシステム導入を始めようとしている読者の方の中で、要求定義を実施するための素材がすべて揃っているか不安になった方は、ケンブリッジで実際に使用しているプロジェクト・アセスメントシートでぜひチェックしてみてください。このシートは、ケンブリッジがコンサルティングに入った際に作成する、各フェーズにおけるアウトプットがベースになっています。項目がすべて〇になっていれば、スムーズに要求定義を始められる、ということです。

プロジェクト・アセスメントシートの一部

次回からは、要求定義フェーズの中身についてお伝えしていきます。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential