コンサルタントの秘伝帖 「すぐできる、ずっと効く」 第18回

「自律したチームは『状況の見える化』ができている」

「自律したチームは『状況の見える化』ができている」

コンサルタントの秘伝帖

「すぐできる、ずっと効く」

第18回

「自律したチームは『状況の見える化』ができている」

「強いチームを維持し続けるためのコツ」シリーズ第8回は「チームの状況の見える化」です。

業務が繁忙期に差し掛かると、チーム内のあちこちから「え、まだ終わってないの?」「仕事の順番、間違えてるよ」「なんでこんなになるまで抱え込んじゃったの?」などの声が聞こえてきます。責任感あるチームのマネージャーなら「もっとチームをガチガチに管理しなきゃ」と、進捗確認会議の時間や参加者を拡大したり、メンバーに「あれ、終わった? どこまで終わった?」と何度も確認したりして、予定どおりタスクが進んでいるかをこまめに確認しようとするでしょう。

ケンブリッジでは、こういった、プロジェクト管理の教科書に書かれてそうな厳格な進捗管理も実施しますが、一方で、チームメンバーが自己管理して、必要なら救済を求めるような「自律したチーム」の形成を推奨しています。そのために必要なのが「チームの状況の見える化」です。

業務が繁忙期に差し掛かると、チーム内のあちこちから「え、まだ終わってないの?」「仕事の順番、間違えてるよ」「なんでこんなになるまで抱え込んじゃったの?」などの声が聞こえてきます。責任感あるチームのマネージャーなら「もっとチームをガチガチに管理しなきゃ」と、進捗確認会議の時間や参加者を拡大したり、メンバーに「あれ、終わった? どこまで終わった?」と何度も確認したりして、予定どおりタスクが進んでいるかをこまめに確認しようとするでしょう。

ケンブリッジでは、こういった、プロジェクト管理の教科書に書かれてそうな厳格な進捗管理も実施しますが、一方で、チームメンバーが自己管理して、必要なら救済を求めるような「自律したチーム」の形成を推奨しています。そのために必要なのが「チームの状況の見える化」です。

1.「チーム全体の進め方」を見える化する

旅行の際に作る「旅のしおり」には、どういうルートを通って目的地にはいつ頃到着するのか、途中どのあたりで休憩するのか、などが記載されていますよね。特に大人数での旅行の場合、旅のしおりで情報を共有しないと、途中で誰かが異なる行動を取ったりして旅行の時間に影響を与えかねません。

チームも同じです。何のタスクをどういう順番で進めるのか、途中で求められる成果物は何なのか、要は「チーム全体の進め方」をざっくりでも示さないと、チームメンバーはてんでバラバラの方向へ行ってしまいます。

チームも同じです。何のタスクをどういう順番で進めるのか、途中で求められる成果物は何なのか、要は「チーム全体の進め方」をざっくりでも示さないと、チームメンバーはてんでバラバラの方向へ行ってしまいます。

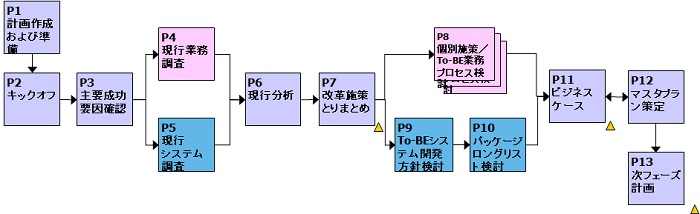

「チーム全体の進め方」を「旅のしおり」のように見える化したものを、ケンブリッジでは「アプローチ図」と呼んでいます。アプローチ図は、進捗管理表などの詳細タスク表ではなく、チームとしてやること(タスク)を並べたシンプルな図です。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

実際のアプローチ図。「P」はProject Planning Phaseの略。

アプローチ図を作るにはいくつかコツがありますが、代表的な2つをご紹介しましょう。

(1)成果物の流れを意識する

ひとつひとつのタスクは、成果物の完成をもって完了となります。タスクとタスク間の矢印は、成果物の流れを指しています。つまり、あるタスクのアウトプットである成果物は、次のタスクのインプットとなるのです。こうした成果物の流れを意識すれば、アプローチ図を作りやすくなります。

(2)承認ポイントを明確にする

アプローチ図にある小さな△は「承認ポイント」です。チームのマネージャーやその上役に対して、そこまでのタスクの進み具合や成果物の品質を説明するタイミングを示しています。チームとしては「この時までに、目で見てわかる形に仕上げなければ」という良い意味でのプレッシャーになります。

チームメンバーが見える場所に貼り出したアプローチ図は、管理ツールというよりは、チームメンバーが「いつごろどうすればよいか」を確認しあう、言ってみればコミュニケーションツールです。「現状調査を早く始めたほうがよいと思うんですが、まだやらなくてよいでしょうか」「自分の担当するタスクが遅れるかもしれませんが、次のタスクに影響がでますか」などと議論をします。

(1)成果物の流れを意識する

ひとつひとつのタスクは、成果物の完成をもって完了となります。タスクとタスク間の矢印は、成果物の流れを指しています。つまり、あるタスクのアウトプットである成果物は、次のタスクのインプットとなるのです。こうした成果物の流れを意識すれば、アプローチ図を作りやすくなります。

(2)承認ポイントを明確にする

アプローチ図にある小さな△は「承認ポイント」です。チームのマネージャーやその上役に対して、そこまでのタスクの進み具合や成果物の品質を説明するタイミングを示しています。チームとしては「この時までに、目で見てわかる形に仕上げなければ」という良い意味でのプレッシャーになります。

チームメンバーが見える場所に貼り出したアプローチ図は、管理ツールというよりは、チームメンバーが「いつごろどうすればよいか」を確認しあう、言ってみればコミュニケーションツールです。「現状調査を早く始めたほうがよいと思うんですが、まだやらなくてよいでしょうか」「自分の担当するタスクが遅れるかもしれませんが、次のタスクに影響がでますか」などと議論をします。

アプローチ図を使って話し合っている様子

上の図では、アプローチ図を付箋で作っています。関係者がアプローチ図の前に集まり「ここの成果物は今となってはこっちのインプットにはならないから、アプローチの多重度を上げられるんじゃないか」などと付箋を貼り替えながら、チーム全体の進め方を議論しています。議論した結果が目に見える形でアプローチ図に反映されるので、誰もがチームの一員という感覚を持ち、「他人事モード」から「ワンチームモード」に変わっていくのです。

もちろん、アプローチ図だけでなく、これまでのメルマガでも触れてきたチームのゴールやグラウンドルールなども、チームの進め方を規定するツールですので、アプローチ図と合わせて掲示することをお勧めします。

もちろん、アプローチ図だけでなく、これまでのメルマガでも触れてきたチームのゴールやグラウンドルールなども、チームの進め方を規定するツールですので、アプローチ図と合わせて掲示することをお勧めします。

2.「個人の進め方」を見える化する

チーム全体の進め方を見える化したら、次はチームメンバー個人の進め方です。

メンバー自身が自らの進め方を開示し、他のメンバーから意見をもらったり協力を仰いだりできるようにするようになれば、マネージャーがガチガチに進捗管理せずに済むと思いませんか?

下の図は、ケンブリッジが支援したあるお客様のプロジェクトルームです。所狭しと貼られた資料の中に、個人の進め方を見える化したアイテムがいくつかあります。

メンバー自身が自らの進め方を開示し、他のメンバーから意見をもらったり協力を仰いだりできるようにするようになれば、マネージャーがガチガチに進捗管理せずに済むと思いませんか?

下の図は、ケンブリッジが支援したあるお客様のプロジェクトルームです。所狭しと貼られた資料の中に、個人の進め方を見える化したアイテムがいくつかあります。

向かって左にセッションカレンダー、右にToDoリストが見えます

具体的には、セッションカレンダー、ToDoリストなどです。いずれも、「誰が」「いつ(までに)」それをするのか、終わったのかそうでないのか、を見える化するものです。例えば、次の日の朝のセッションのインプットとなるToDoがその日の夕方に未完了である、とわかれば、「これはチームとしてサポートが必要だ」となりますよね。

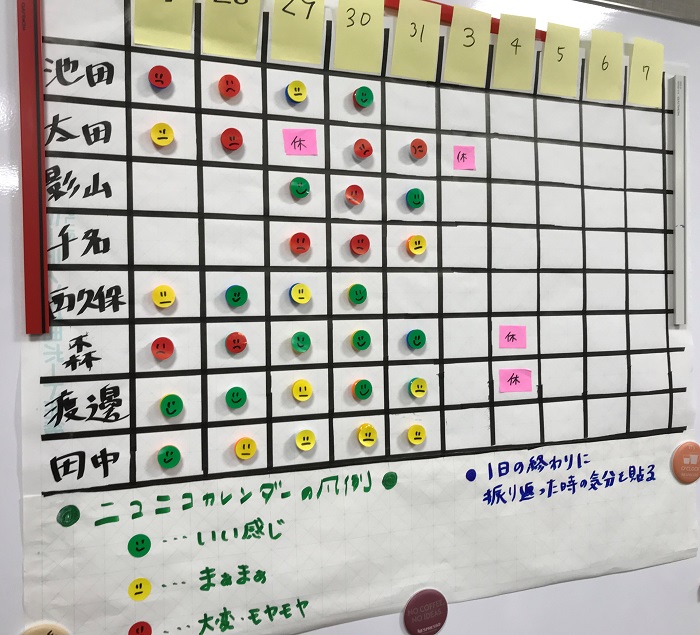

もっとわかりやすい「見える化」がなされているのは、ケンブリッジのバックオフィスチームが使っている「ニコニコカレンダー」でしょうか。

もっとわかりやすい「見える化」がなされているのは、ケンブリッジのバックオフィスチームが使っている「ニコニコカレンダー」でしょうか。

横に並んだ数字は日にち、状況を知らせるサインはマグネットにタックシールを貼ったもの

バックオフィスチームには、経理担当もいれば、マーケティング担当もいますが、ひとつのチームとしてフォローし合いながらケンブリッジを支えよう、という考え方から生まれたのが「ニコニコカレンダー」です。「いい感じ(ニコニコ)」「まぁまぁ」「モヤモヤ」の三段階のマグネットがあり、メンバーは毎日の朝礼で、仕事の状況やモチベーションに合わせてマグネットを選んで他のメンバーに開示します。誰かがずっと「モヤモヤ」しているよなら、「この人にはフォローが必要だ」と周囲がサポートします。

チーム全体の進め方、個人の進め方が見える化できるようになると、チーム内に、チーム全体や他人の進捗を意識したコミュニケーションが生まれるようになります。過去のメルマガでお伝えした「イエロー・フラッグ」も強力な自己開示ツールですが、メンバーが自らの進め方を常に見える化していれば、イエロー・フラッグをずいぶん上げやすくなるはずです。

そうなれば、チームは自律化し、マネージャーは「ガチガチ管理」から「ソコソコ管理」(チーム全体がアプローチ図どおりに進んでるかを確認する)に、ぐっと工数を減らせるはずです。ぜひ、「チームの状況の見える化」にチャレンジしてみてください。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential