コンサルタントの秘伝帖 「業務変革の王道メソッド」 第7回

「隠れた抵抗を見逃すな」

「隠れた抵抗を見逃すな」

コンサルタントの秘伝帖

「業務変革の王道メソッド」

第7回

「隠れた抵抗を見逃すな」

「隠れた抵抗を見逃すな」

前回のメルマガ「『理由ある抵抗』と真摯に向き合え(第6回)」でお伝えしたのは大きく2点です。

・「抵抗」とは、人間誰しもが持つ心理作用なので、力づくで排除しようとしてはいけない

・「推進する側が正義」と考えがちだが、抵抗する側にも理由と正義がある。だから真摯に向き合おう。

お客様の中には「それは分かったのだが、実際に目の前に手の付けられないほど抵抗している人がいたらどうするのか」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。もちろん、そういう状態になってしまったら、相応の対応をするしかないのですが、本来は、そうなる前にいかに抵抗を早期に見つけられるか、が、抵抗勢力への向き合い方の「王道」です。

・「抵抗」とは、人間誰しもが持つ心理作用なので、力づくで排除しようとしてはいけない

・「推進する側が正義」と考えがちだが、抵抗する側にも理由と正義がある。だから真摯に向き合おう。

お客様の中には「それは分かったのだが、実際に目の前に手の付けられないほど抵抗している人がいたらどうするのか」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。もちろん、そういう状態になってしまったら、相応の対応をするしかないのですが、本来は、そうなる前にいかに抵抗を早期に見つけられるか、が、抵抗勢力への向き合い方の「王道」です。

1. 時期によって抵抗との向き合い方は変わる

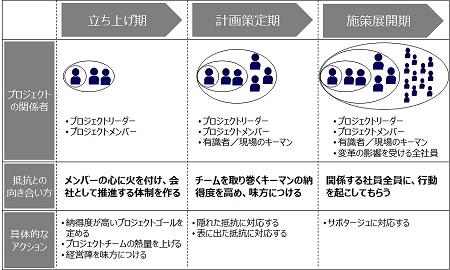

変革プロジェクトには「立ち上げ期」「計画策定期」「施策実行期」があります。プロジェクトが進むごとに検討が具体的になり、関わる人たちもどんどん増えていきます。それに応じて、抵抗勢力の現れ方、向き合い方も変わります。「抵抗」というと、現場から猛反対に合って苦戦するイメージが一般的ですが、こうしたケースは、主に施策実行期に関係者が爆発的に増えるタイミングで表れます。

以下の表は、各期の関係者、抵抗勢力との向き合い方についてまとめたものです。

以下の表は、各期の関係者、抵抗勢力との向き合い方についてまとめたものです。

これを見ていただければお分かりかと思いますが、「立ち上げ期」における抵抗勢力との向き合い方は、実はこのメルマガで述べてきました。

・プロジェクトゴール作りの時点から、反対しそうな人を巻き込む

・合宿で、立場の違いを超えて腹を割って議論する

などを実践していただければ、抵抗勢力が生まれることなく、強い絆で結ばれたチームとしてプロジェクトをスタートできるはずです。

・プロジェクトゴール作りの時点から、反対しそうな人を巻き込む

・合宿で、立場の違いを超えて腹を割って議論する

などを実践していただければ、抵抗勢力が生まれることなく、強い絆で結ばれたチームとしてプロジェクトをスタートできるはずです。

2. 隠れた抵抗を見逃すな

「計画策定期」には、プロジェクトチームが結成され、本格的な検討を始めます。これまでのメルマガでいうと「調べただけの調査、示唆のない分析はやめよう(第3回)」「課題から目を背けるな(第4回)」「施策は出し切ってから絞り込め(第5回)」の内容にあたります。誰も答えを持たず手探りでプロジェクトを推進していくため、関係者が徐々にモヤモヤし始めます。

【プロジェクトメンバーのモヤモヤ】

・このまま現状調査を進めて、本当に変革できるだろうか?

・施策を作ったが、本質を外している気がする・・・

・あの人をプロジェクトに巻き込まなくて大丈夫だろうか?

【カウンターとなる関係者のモヤモヤ】

・時間を取られて困る・・・

・私の仕事がなくなるんじゃないだろうか?

・こんな施策を打っても、どうせ何も変わらないよ・・・

こうしたモヤモヤは、最初は水面下でくすぶりがちです。特に、常に顔を合わせるわけではない関係者のモヤモヤは、なかなか表には出てきません。関係者本人ですらモヤモヤした次の瞬間「んーまぁでもいいや」と見過ごしてしまうほどです。しかしこの「まぁいいや」が曲者で、プロジェクトを進めているうちに徐々に火種となり、最後は爆発します。「これ以上私の時間を取らないでください!(もっと早く言ってよ・・・)」「だからうまくいかないって言ったじゃないですか(いや、そんなこと言ってなかったよね?)」ここまで来てしまうと、もはやその人は立派な抵抗勢力です。

このモヤモヤを、ケンブリッジでは「隠れた抵抗」と呼んでいます。いかに隠れた抵抗を見つけ出し、顕在化して手が付けられなくなる前に、真摯に向き合うか。これが極めて重要になります。

「隠れた抵抗」を見つけやすいのは、なんといっても関係者と相対している会議の中です。会議を進めながら、とにかく参加者をウォッチしましょう。違和感やモヤモヤが表情や態度に出ていないか観察し、少しでも「あれ?」と思うような仕草があれば、すぐさま「何か違和感がありますか?」「もしかして、この進め方は微妙ですか?」などと声をかけてみましょう。「そうですね、たいしたことではないんですが・・・」と違和感を言語化してもらえれば大成功です。仮にこちらの勘違いで、参加者が何も違和感を持ってなかったとしても「きちんと違和感を拾おうとしていますよ」という意思表示ができるので、これもまた参加者にとっての安心感につながります。

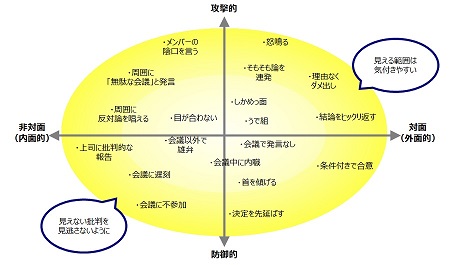

以下の表は、違和感の兆候の現れ方の一例です。ぜひ参考にしてください。

【プロジェクトメンバーのモヤモヤ】

・このまま現状調査を進めて、本当に変革できるだろうか?

・施策を作ったが、本質を外している気がする・・・

・あの人をプロジェクトに巻き込まなくて大丈夫だろうか?

【カウンターとなる関係者のモヤモヤ】

・時間を取られて困る・・・

・私の仕事がなくなるんじゃないだろうか?

・こんな施策を打っても、どうせ何も変わらないよ・・・

こうしたモヤモヤは、最初は水面下でくすぶりがちです。特に、常に顔を合わせるわけではない関係者のモヤモヤは、なかなか表には出てきません。関係者本人ですらモヤモヤした次の瞬間「んーまぁでもいいや」と見過ごしてしまうほどです。しかしこの「まぁいいや」が曲者で、プロジェクトを進めているうちに徐々に火種となり、最後は爆発します。「これ以上私の時間を取らないでください!(もっと早く言ってよ・・・)」「だからうまくいかないって言ったじゃないですか(いや、そんなこと言ってなかったよね?)」ここまで来てしまうと、もはやその人は立派な抵抗勢力です。

このモヤモヤを、ケンブリッジでは「隠れた抵抗」と呼んでいます。いかに隠れた抵抗を見つけ出し、顕在化して手が付けられなくなる前に、真摯に向き合うか。これが極めて重要になります。

「隠れた抵抗」を見つけやすいのは、なんといっても関係者と相対している会議の中です。会議を進めながら、とにかく参加者をウォッチしましょう。違和感やモヤモヤが表情や態度に出ていないか観察し、少しでも「あれ?」と思うような仕草があれば、すぐさま「何か違和感がありますか?」「もしかして、この進め方は微妙ですか?」などと声をかけてみましょう。「そうですね、たいしたことではないんですが・・・」と違和感を言語化してもらえれば大成功です。仮にこちらの勘違いで、参加者が何も違和感を持ってなかったとしても「きちんと違和感を拾おうとしていますよ」という意思表示ができるので、これもまた参加者にとっての安心感につながります。

以下の表は、違和感の兆候の現れ方の一例です。ぜひ参考にしてください。

会議中と合わせて、普段の雑談でも隠れた抵抗を見つけるように努めましょう。会議の場ではなかなか意見を言わないような人こそ、普段から雑談するようにしておくと、隠れた抵抗を検知しやすくなります。こうしたアクションは、変革や議論の本質とは関係ないと脇に置かれがちですが、実行しないと、やがて抵抗が顕在化し、変革の大きな阻害要因となります。そうなってからでは遅いのです。さらに、関係者と顔を合わせる回数が増えるとよいこともあります。心理学の世界では、話す内容や時間の長さより回数を増やすほうが好感度を上げやすいのだとか。好感度が上がれば本音も引き出しやすくなりますし、プロジェクトの雰囲気もよい方向へ変わっていきます。隠れた抵抗を丁寧に拾い上げて、計画策定期を乗り切りましょう。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential