コンサルタントの秘伝帖 「業務変革の王道メソッド」 第16回

「ベンダーを価格だけで選ぶとなぜヤバいか」

「ベンダーを価格だけで選ぶとなぜヤバいか」

コンサルタントの秘伝帖

「業務変革の王道メソッド」

第16回

ベンダーを価格だけで選ぶと

なぜヤバいか

「システム導入に失敗しないための勘所」第5回です。

第4回までは、要求定義フェーズについてお伝えしてきました。

第1回 何を作らないかを決めないとシステム導入は失敗する

第2回 将来の業務や機能であっても手順を踏めば作れる

第3回 ユーザーが「これで業務が回るか」を判断できる資料の作り方

第4回 必要な機能は全部作りたい、だがしかし予算はない!!

要求定義フェーズで「これから作るものの範囲」を決め切れば、次は、それを実現するソリューションを持つベンダーを選定するフェーズです。

ベンダー選定とは、これからITシステムを構築するにあたって見積を取得し、その中から、これから苦楽を共にするパートナーを選ぶ、一種の購買行為です。

ベンダー選定に失敗すると、システム構築が延期や中止になることもあり得ます。そして、ベンダー選定失敗の主要な要因の一つが「価格だけで選んでしまった」です。皆さんも一度は「一番安いベンダーに構築を依頼したら、全然進まなくてプロジェクトがとん挫した」みたいな話をお聞きになったことはありませんか?

そこで今回は、ベンダー選定フェーズの進め方の前に、そもそも「ベンダー選定」という購買行為にはどういう特性があるのか、ベンダーを価格だけで選ぶとなぜヤバいのか、をお伝えします。

第4回までは、要求定義フェーズについてお伝えしてきました。

第1回 何を作らないかを決めないとシステム導入は失敗する

第2回 将来の業務や機能であっても手順を踏めば作れる

第3回 ユーザーが「これで業務が回るか」を判断できる資料の作り方

第4回 必要な機能は全部作りたい、だがしかし予算はない!!

要求定義フェーズで「これから作るものの範囲」を決め切れば、次は、それを実現するソリューションを持つベンダーを選定するフェーズです。

ベンダー選定とは、これからITシステムを構築するにあたって見積を取得し、その中から、これから苦楽を共にするパートナーを選ぶ、一種の購買行為です。

ベンダー選定に失敗すると、システム構築が延期や中止になることもあり得ます。そして、ベンダー選定失敗の主要な要因の一つが「価格だけで選んでしまった」です。皆さんも一度は「一番安いベンダーに構築を依頼したら、全然進まなくてプロジェクトがとん挫した」みたいな話をお聞きになったことはありませんか?

そこで今回は、ベンダー選定フェーズの進め方の前に、そもそも「ベンダー選定」という購買行為にはどういう特性があるのか、ベンダーを価格だけで選ぶとなぜヤバいのか、をお伝えします。

1.ベンダー選定はテレビの購入と何が違うのか

テレビを買うとき、皆さんはどうやって購入店を決めてますか?

きっと、目を付けた製品を様々なお店で比較し、最も安いところで買うのではないでしょうか(ポイントや配送料金、保証料などはいったん脇に置くとして)。

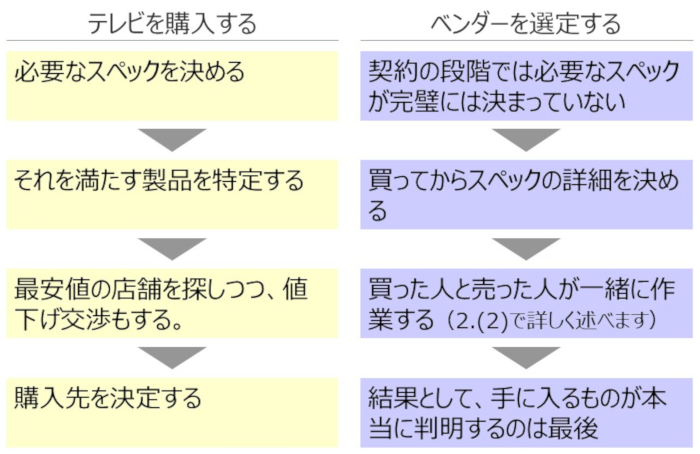

しかし、ベンダー選定はそうはいきません。テレビと比較してみましょう。

きっと、目を付けた製品を様々なお店で比較し、最も安いところで買うのではないでしょうか(ポイントや配送料金、保証料などはいったん脇に置くとして)。

しかし、ベンダー選定はそうはいきません。テレビと比較してみましょう。

購買の前提条件、プロセス、価格決定のタイミングなど、全く異なるのがお分かりでしょうか。こうまで異なると、テレビと同じように安いからといって飛びついてはいけなさそうだ、と直感的に理解いただけるのではないでしょうか。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential

2.ベンダーを価格だけで選ぶとなぜヤバいか

ベンダー選定では、同じ条件で複数のベンダーへ見積を依頼します。しかし先に述べたように、見積依頼のタイミングではまだ必要なスペックが完全に決まっていませんから、各ベンダーは依頼内容を読み込みながら「いったいどれくらいのボリュームの構築になるのか」を推測して、見積金額を算定します。

各ベンダーから提出された見積金額を横並びに比較すると、かなりバラつきがあることがあります。同じ依頼内容なのに、高いベンダーと安いベンダーでいったいどこが違うのでしょうか。

ケンブリッジがこれまで関わってきた数多くのベンダー選定の中から、安価な見積を提出したベンダーにみられる、残念な「あるある」を2つお伝えします(もちろん安価なベンダーが必ず当てはまるわけではありません)。

(1)そもそも知見がなかった

テレビと違って、ITシステムのように事前にスペックを完全には定義できない場合、そのITシステムを利用する領域や規模感について最も知見のないベンダーが最安値をつけてしまうものです。

似たような案件の経験値や技術力があればあるほど、要求されているものをきちんと作ろうとした時の困難さやリスクをあらかじめ予想できるので、自然と見積金額は高くなります。「XXの部分に関しては、貴社独自の要求となりますので、弊社も経験が少なく、見積が高めになっています」ときちんと説明してくれるベンダーは安心できます。

一方、経験も技術力もない会社は、要求の難易度を見極めることが難しいので、他社が「ここは難しい」といった部分についても、他の部分と同じような見積根拠になってしまうのです。

(2)現場とすり合わせる気がない、あるいはリードできない

先に書いたように、ITシステムには「買ってからスペックを決める」「買った人と売った人が一緒に作業する」という特徴があります。

どんなに契約前に要求スペックを明確にして、この要求どおりに作ってください、と言っていても限度があります。ITシステムの場合、スペックがすべて明らかになるのは、システムがほぼ完成する時です。

だからこそ、契約を結んだ後に、買った人と売った人が一緒にスペックを詰めていくことになりますし、この詰め方をイメージできるかどうかで、価格はかなり変わってきます。

特にパッケージを使った開発の場合は「作って欲しいもの」と「パッケージで実現できるもの」をすり合わせていく(パッケージの機能を限界まで使い倒す前提で、欲しいものを妥協する)必要があります。

このすり合わせの作業がうまくいくかどうかは、買った人の腹のくくり方と、売った人がうまくリードできるかにかかっています。そして往々にして、安く値付けをする会社の見積書には、このすり合わせのリードに関する工数が抜け落ちています。そんな会社を選定してしまったら「ユーザーの言うとおりに作りました。コストが当初見積の倍になりました」となることは容易に想像がつきます。

この2つだけでも、「安い提案→後でやばくなる」になりがちであることがお分かりでしょうか?

では「安くて品質も良いベンダー」は全くありえないのか?といえば、そんなことはありません。

各ベンダーから提出された見積金額を横並びに比較すると、かなりバラつきがあることがあります。同じ依頼内容なのに、高いベンダーと安いベンダーでいったいどこが違うのでしょうか。

ケンブリッジがこれまで関わってきた数多くのベンダー選定の中から、安価な見積を提出したベンダーにみられる、残念な「あるある」を2つお伝えします(もちろん安価なベンダーが必ず当てはまるわけではありません)。

(1)そもそも知見がなかった

テレビと違って、ITシステムのように事前にスペックを完全には定義できない場合、そのITシステムを利用する領域や規模感について最も知見のないベンダーが最安値をつけてしまうものです。

似たような案件の経験値や技術力があればあるほど、要求されているものをきちんと作ろうとした時の困難さやリスクをあらかじめ予想できるので、自然と見積金額は高くなります。「XXの部分に関しては、貴社独自の要求となりますので、弊社も経験が少なく、見積が高めになっています」ときちんと説明してくれるベンダーは安心できます。

一方、経験も技術力もない会社は、要求の難易度を見極めることが難しいので、他社が「ここは難しい」といった部分についても、他の部分と同じような見積根拠になってしまうのです。

(2)現場とすり合わせる気がない、あるいはリードできない

先に書いたように、ITシステムには「買ってからスペックを決める」「買った人と売った人が一緒に作業する」という特徴があります。

どんなに契約前に要求スペックを明確にして、この要求どおりに作ってください、と言っていても限度があります。ITシステムの場合、スペックがすべて明らかになるのは、システムがほぼ完成する時です。

だからこそ、契約を結んだ後に、買った人と売った人が一緒にスペックを詰めていくことになりますし、この詰め方をイメージできるかどうかで、価格はかなり変わってきます。

特にパッケージを使った開発の場合は「作って欲しいもの」と「パッケージで実現できるもの」をすり合わせていく(パッケージの機能を限界まで使い倒す前提で、欲しいものを妥協する)必要があります。

このすり合わせの作業がうまくいくかどうかは、買った人の腹のくくり方と、売った人がうまくリードできるかにかかっています。そして往々にして、安く値付けをする会社の見積書には、このすり合わせのリードに関する工数が抜け落ちています。そんな会社を選定してしまったら「ユーザーの言うとおりに作りました。コストが当初見積の倍になりました」となることは容易に想像がつきます。

この2つだけでも、「安い提案→後でやばくなる」になりがちであることがお分かりでしょうか?

では「安くて品質も良いベンダー」は全くありえないのか?といえば、そんなことはありません。

例えば、

・過去に似たプロジェクトを何度も経験していて、工程を端折れる

・楽に開発が出来るように、あらかじめツールを整えてある

・他社よりずっと業務にフィットしたパッケージを利用する

などをきちんと説明してくれた上で安い価格を提示してくれるベンダーであれば、ぜひパートナーとして組む価値があります。

しかし、仕事を一緒に始める前にこれらを見極めるのは、なかなか困難です。見極め力にあまり自信がないのであれば、安く提案してくるベンダーに飛びつくのは「安物買いの銭失い」につながるリスクが高い、と考えるべきです。

では、ベンダー選定の際、価格以外にどのような基準を持てばよいのでしょうか。

次回からは、ケンブリッジが推奨するベンダー選定プロセスについてお伝えします。

Copyright © Cambridge Technology Partners Limited. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential